常識を変える水栓は、きっとつくれる。

祝! 建築設備技術遺産認定

「アクアオート」の誕生と進化を支えた想いとは。

<誕生編>

2017年5月、TOTOミュージアム所蔵の「光電センサー内蔵自動水栓」(=「アクアオート」)が建築設備技術遺産に認定されました。センサー式水栓の技術進歩の原点として、パブリックおよび家庭水栓の進化に大きな影響を与えたことが評価されてのことです。初代アクアオートの誕生から約30年。当時の開発を担った二人の「レジェンド」と、これからの進化を担う「ホープ」を訪ね、ここでしか聞けない貴重な開発秘話をお聞きしました。その内容を、これから3回に渡りお届けします。

-

1985年~要素機構設計課にて「USシステムA型」モデルチェンジを担当。

-

1987年~機電設計課にて「アクアオート」の開発を担当。

-

1990年~機電開発課にて「初代ネオレストEX」開発、「NEW CS大便器」の開発を担当。

-

1993年~衛陶機器開発一課へ異動。 ロータンク内部金具(fJ)開発その他を担当。

-

2002年~非住宅商品開発グループへ異動。小便器のフルモデルチェンジを担当。

-

2004年~健康商品設計Gにて「インテリジェンストイレ」の開発を担当。

-

2008年~パブリック商品開発部にて商品モデルチェンジなどの業務を担当。

-

1982年TOTO株式会社入社。金具設計第一課にて、主に小便器自動洗浄、自動水栓など機電商品の開発や設計業務全般に携わる。

-

1985年~茅ヶ崎工場に転勤。特機設計第二課にて大小自動便器、自動手洗器の開発をはじめ、全自動洗面器など機電のシステムや浴室向けTVなどの商品開発に従事。

-

1993年~本社 金具機電開発課にて、電子水栓の新商品開発に携わる。

-

2009年~中国駐在(東陶上海、東陶大連)。

-

2013年~機器水栓生産設計部にて機器商品開発及び水栓生産設計業務に携わる。

手洗い空間の「クリーンとグリーン」を

叶えるために

手を差し出せば、水が出る。公共施設のトイレではもはや当たり前すぎるこの自動水栓が、日本のパブリックシーンに広まり始めたのは1980年代のこと。「水栓に手を触れたくない」という人々の衛生意識と、無駄な水を出さないという節水ニーズに応え、30年かけて自動水栓は暮らしのスタンダードとなりました。しかし多くの歴史的発明がそうであったように、アクアオートもまた、当時から人々にすんなりと受け入れられたわけではありません。

シリーズ第1弾となる「誕生編」では、新しい製品を開発する困難、そして普及させる苦労を、生みの親である “レジェンド” 開発者お二人にお聞きします!

田中 素直に喜んでいますね。アクアオートは現在すでに7代目、だいぶ認知され普及もしていますが、当時はここまで広まるとは思えませんでした。もちろん広まって欲しいという想いはありましたけど、開発者自身も使ったことがない商品でしたから。生活文化の向上に貢献できたと実感しています。

濱中 私が入社して最初に担当したのが初代アクアオートの開発でした。手探り状態の開発から30年……会社を辞める前に認定を受けられたので、いいタイミングでしたね(笑)

もともとアクアオートは、どういった経緯で誕生したのでしょう?センサー式の水栓は、それまで市場に存在しなかった商品ですよね。

田中

TOTOには昔から、クリーンとグリーンという二つの普遍的なコンセプトがあります。クリーンは衛生性――今は「清潔」と言っていますが――と、グリーンは節水性ですね。その節水性を高めるために、TOTO内では電気を応用して水量をコントロールする「アクアエレクトロニクス商品」の技術開発が進められていました。

最初は小便器。小便器に洗浄水を供給するバルブを電気で制御し、必要なときに必要な分だけ水を流す「USシステム」が開発されました。その発想を水栓部位にも広げ、電気を応用して何ができるか? と考えたとき、光電センサーで水を制御してはどうかという発想が生まれたのです。節水は「グリーン」視点ですが、センサー式にすればハンドルに直接手を触れなくてもいいので「クリーン」も叶えられます。この発想は自然な流れでしたね。

田中

はい。赤外線のセンサーで人を検知して水を流すような機構は、便器のほうですでに開発されていました。

ただ……

濱中 すでにある機構とはいえ、そのまま応用、というわけにはいきませんでした。トイレと水栓では使われる水量が全く異なりますし、そもそも便器用と水栓本体では大きさが違います。普通に考えれば、蛇口の先端にセンサーを付けるのが効率的なのですが、当時の技術ではそんなところに入れられるほど小型化できなかったんです。

“手だけ” を検知したいのに……。

苦労の末にたどり着いた「右13度」の工夫

それで、センサーが今とは違って水栓の根元のほうについていたのですね。技術的に苦労した点について詳しく教えていただきたいのですが、もっとも難しかったのはどういったところでしょうか?

濱中 一番はセンシングですね。水に干渉されず、いかに手を検知できるか。実は最初の試作品で実験したとき、永遠に水が止まらない状態になってしまったんです。手を差し出すとちゃんと吐水するのですが、手を引いて止水させようとすると、水が止まりかけるころになぜかまた吐水が始まる……(笑)

手をかざしていないのに、勝手に水が流れてしまった……ということですか?濱中 はい。原因を調べたら、手ではなく「水」を感知していたんです。流れている状態の水は検知しないのですが、止まろうとすると水が流水状態からきらきらと透明な整流状態になりますよね。それを手と間違えて検知していた、というわけ。また、手の位置に合わせてセンサーを下向きにしたら、今度は洗面ボウルの陶器まで検知してしまって……。これはどうしたものかと改良を重ねた結果、「13度」に行きつきました。

「13度」? センサーの角度ですか?田中 そうです。センサーを上から見ると、実は右に13度、投光軸をずらしてあるんです。これが、水や陶器の影響を受けずに手を検知できる絶妙な角度。この13度を見つけ出すのに、濱中さんは苦労して実験を繰り返したんですよ。

濱中 一つずつ角度が違う試作品を用意するのは大変なので、実験用に細かく角度を変えられる専用の角度治具をつくったんです。赤外線を可視化できるカメラを覗きながら、徐々に角度を変え、地道にデータを取っていきました。精密機械だから、当時の価格で20万円くらいしたんじゃないかなぁ? なのに、この前それを探してみたらもう捨てられていて(笑)。

貴重なものなのに、もったいない! ……でも、言われてみないと考えもしませんでしたが、確かに手だけを正しく検知してくれるのって、すごいことですよね。センシング以外にも、苦労されたことはありましたか?

田中

やはり水と電気をいかに分けるか、ですね。本来、水と電気は相容れないものです。それを融合させたものを作っているのだから、先行の「USシステム」や「ウォシュレット」の開発においても、「水と電気は必ず分けろ」と社内で常々言われていました。

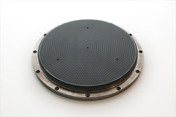

「アクアオート」の駆動部は、一つの箱の左側にバルブ、右側にコントローラが収められています。まずは左右で水と電気をきちんと分けることが重要。そして、外から水がかかっても内部に入らないように、箱の上部にはつなぎ部分がありません。下部にはスリットを入れていますね。これは、バルブの結露水を溜めないようにしたり、コントローラを放熱しやすくしたりするため。人身事故や火災の危険につながりかねないので、決して手を抜けません。