常識を変える水栓は、きっとつくれる。

祝! 建築設備技術遺産認定

「アクアオート」の誕生と進化を支えた想いとは。

<最新編>

自動水栓の初代「アクアオート」誕生から約30年。2015年に発売された7代目「アクアオート Aタイプ」には、除菌効果があるTOTOの独自技術「きれい除菌水」が搭載されました。「節水しながら手を洗う」ための水栓から、「水栓まわりのきれいを保つ」水栓へと、その役割はネクストステージへと進化。シリーズ最後となる「最新編」の今回は、ベテラン組から若手中心メンバーへバトンタッチ!7代目の開発を担当された村田さんにお話をお聞きします。

-

2004年TOTO株式会社入社

6年間は総合研究所に所属し、マイクロ波センサのハード設計・技術開発に従事。 -

2010年マイクロ波センサ搭載をした自動水栓を開発するため水栓事業部へ移動。

-

2013年〜水栓事業部にてアクアオート「きれい除菌水」搭載タイプの開発に従事。

水栓のお悩みは、本体よりも

「水栓まわり」にあった!

「きれい除菌水※1」とは、TOTOのクリーン性能を代表する技術の一つ。水道水※2に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる、除菌成分(次亜塩素酸)を含む水のこと。もともとはウォシュレットのノズルを洗浄するために開発され、清掃性はもちろん、薬品や洗剤を使わず水道水から作れることからその環境性も注目を集めています。(詳細はVol.10をご覧ください) それが今ではなんと、自動水栓アクアオートにもついているとか……。※1 試験機関:(一財)北里環境科学センター、試験方法:電解水の除菌効力試験、除菌方法:電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確認、試験結果:99%以上(実使用での実証結果ではありません)、効果効能:「きれい除菌水」は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件(水質・洗面ボウル形状など)によっては、効果が異なります。 ※2水道水(水道法で定められた水)です。井戸水の場合、塩化物イオンが少ないため十分な効果が得られないことがあります。 ※3 水道法の水質基準に合致した水です。 ※4 試験機関:(一財)日本食品分析センター ※5 試験機関:日本微生物クリニック(株)、試験方法:除菌効果試験、除菌方法:電解した水道水により洗浄、対象部位:排水口金具まわり、試験効果:99%以上(実使用での実証結果ではありません) ※6 試験機関:(一財)日本食品分析センター、(株)東レリサーチセンター ※7 試験機関:(一財)日本食品分析センター

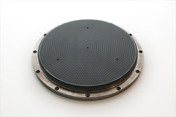

まずは、「アクアオート Aタイプ」の仕組みについて教えていただけますか。村田 水栓で手を洗ったあと、自動で「きれい除菌水」が排水口に噴霧されます。排水口まわりの見えない汚れを除菌・分解するんです。駆動部の中に電解水ユニットが入っていて、そこを通った水に電圧をかけると、水が電気分解されて次亜塩素酸ができます。そのまま水路を通って、噴霧される仕組みです。

商品の詳細をチェック!

使用後に、「きれい除菌水」のミストを自動で排水口にふきかけて除菌し、排水口のきれいを長持ちさせます。「きれい除菌水」のミストを吐水している間は、吐水口近くの青色LEDが点灯してお知らせします。

「きれい除菌水」がアクアオートに搭載されたのはどういった経緯だったのでしょう。

村田 「きれい除菌水」という技術が出来たのだから、ウォシュレットだけじゃなく水栓にも応用して面白いことができないか、ということで。除菌水なのでやはり清掃性に関することがいいだろうと、どんなニーズがあるかビルのメンテナンス会社にアンケ―トを行ったんです。そのアンケートではお掃除のことに限らず、水栓まわり全般のお困りごとをお聞きしたのですが、すると水栓本体の問題よりも、「排水口の周りが掃除がしにくい」「髪がつまる」「ニオイが気になる」といった器具側の不満点が出てきて。

現場のお悩みと、「きれい除菌水」で解決できることが、見事に合致していたんですね。村田 そうです。「きれい除菌水」で汚れが付きにくくなれば、お掃除の回数が減らせます。洗剤の使用量が少なくなれば環境にもやさしいので、クリーンとグリーンが叶えられます。

どれだけ除菌効果が出れば、

「きれい」と言えるか?

「清掃性を高める」という目的はシンプルですが、技術的にはスムーズに開発できたのでしょうか?

村田

いえ、いくつか課題はありました。例えば、水道水を電気分解する際に、水の性質によってはカルシウムが析出してしまうんです。そのカルシウムを捕捉するためのフィルターが付いているのですが、そのフィルターの目をどれくらい細かくすればいいのか、検討に時間がかかりましたね。

また、そのカルシウムがどれだけ析出するかも、水質によって全然違うんです。ミネラル成分の含有率によって、電気分解したあとの次亜塩素酸濃度が変わります。だから世界の水質を調査して……

村田 はい、当初は「外国人を驚かせよう!」を合言葉に開発していたので。それで、水質再現装置というものを使って一番カルシウムの多い地域の水を再現し、耐久試験を繰り返しました。もちろん国内の水質でも試験しています。水質の違いを把握した上で商品を開発するのは、TOTOでは当たり前のことなんです。

たしかに、水って地域によって性質が異なるのに、商品はそれぞれ作り分けるわけにいかない。標準値を決めるのには苦労しそうですね。村田 そうですね。「きれい除菌水」の定義は次亜塩素酸の濃度で決まるんですが、その濃度でちゃんと除菌効果が出るのか、あるいはどこまで除菌すれば「効果が出た」と言えるのか、その基準を定めるのも苦労しました。

その「基準」って、何を参考に決めるのでしょう?村田 世の中に正解がないので、大学や菌の研究機関と合同で試験を重ね、除菌効果はもちろん人体への影響などにも配慮して決めていきました。水栓なので、直接手に触れたり、場合によっては口に含まれたりする可能性もあります。だから余計に慎重になりましたね。