現代住宅併走

2022年 春号天球上の「黄道」

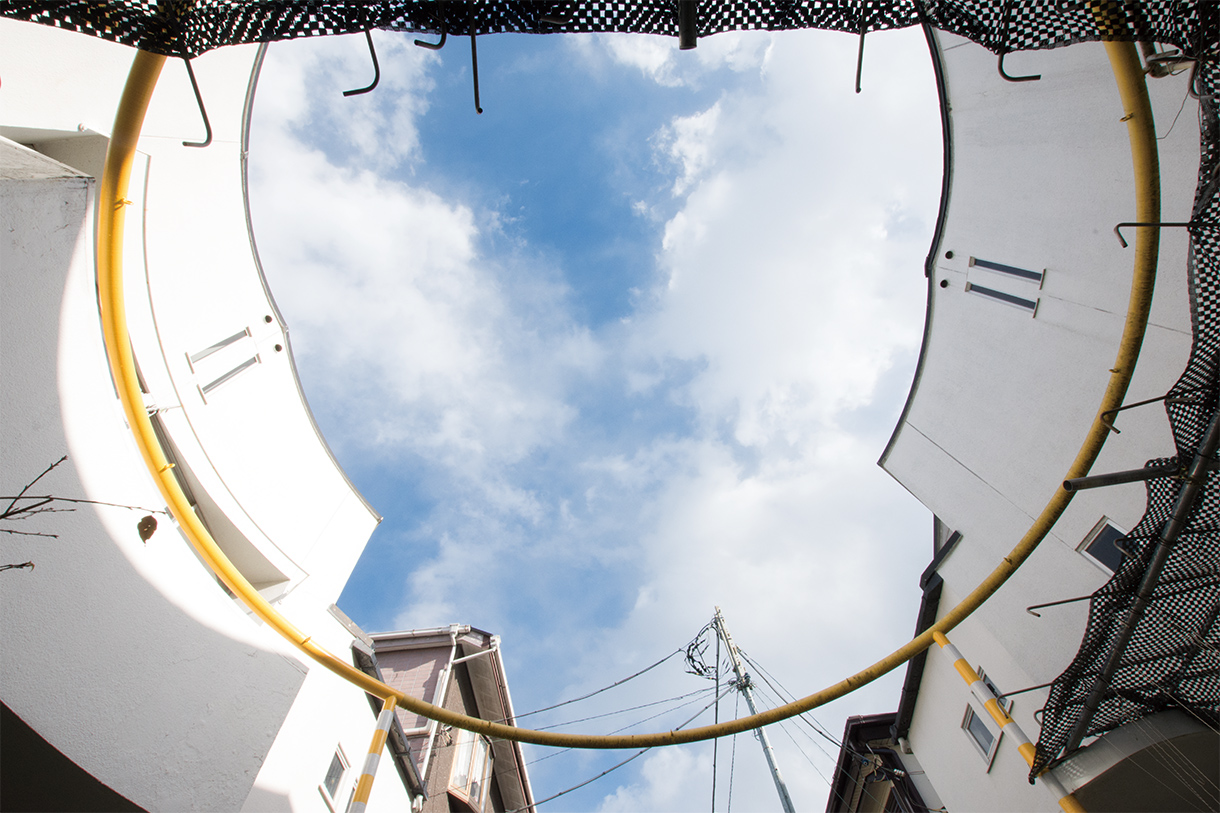

作品/「空環周住器」

設計/六角鬼丈

文/藤森照信

写真/普後 均(六角鬼丈のポートレイトを除く)

江戸時代、隅田川の川向こうといえばディープな下町で、その先には江戸川が流れ、川を渡れば別の国(下総国=現千葉県)。ディープな下町と別の国との中間はかつて水田地帯であったが、戦後、住宅地に変わり、新小岩の駅が開かれ、駅の周囲には住宅がびっしり軒を連ね、都心に近いわりに地価が安いこともあって今はマンション街に変わる最中にある。

そんな新小岩の南、住宅と住宅のあいだの広からぬ小道の奥というか突き当たりに目指す石河邸はあった。設計は六角鬼丈。完成は1983(昭和58)年。広い道の角を折れて小道に入り、ひと目見て日本の住宅地とは別の国を思った。イタリアの石畳のストリートの奥ならこんなシーンがあってもおかしくない。

とくにイタリア感を醸すのは、小道の右手の家々の立面が奥に延びていった先でカーブして折り返し、左手の立面になって戻ってくるという街並みの連続感にある。

しかし、日本の住宅地には似合わないばかりか、むしろ拒絶感が強く漂う。

六角を重要なメンバーとして含む“野武士”の世代は、戦後の建築デザインの拒絶を旨としてスタートしているから、安藤忠雄の「住吉の長屋」(1976)も伊東豊雄の「中野本町の家」(76)も通りに対して窓をあけることさえ拒み、小住宅の中に自閉した。六角の策は少し異なり、小道まわりという街並みシーンを含めて極小イタリアに自閉した。

小道の突き当たりに設けられ、イタリア感をもたらす石河邸の庭は、円形をとることで庭というよりイタリアの広場を感じさせるが、六角はこの円形の由来を天球上の「黄道」と説明し、極小広場の1階上辺に黄色いリングをまわしている。

新小岩の小住宅を、宇宙(天球)の中心とみなし、まわりを太陽がまわっている(黄道)なんて真似は、“野武士の心意気やヨシ”。

宇宙像につながる描像図像は、イタリアルネサンス期の建築家が構想した都市計画や公共の記念碑的大建築なら考えられなくもないが、日本で宇宙像や世界像のようなオーバーな発想をする建築家は限られ、野武士世代では毛綱毅曠と石井和紘が、先達なら磯崎新がそうだった。六角は磯崎アトリエの所員第1号でもある。

円形の宇宙広場のまわりに展開する住宅について具体的に見てみよう。

円の中心点に立って左側(南側)を見ると、1、2階ともただ白い無口な壁が湾曲しているだけ。右側(北側)に目を転ずると、1、2階とも横長の窓が口をあけ、1階をのぞくと中は居間らしい。円を中心に左右対称な平面なのに、無窓と開口、この対比はなぜなのか。

もうひとつ疑問が湧くのは、安藤や伊東のようになぜ完全自閉化せず、右側には大きな窓をあけ、外の光や風を取り込んだのか。街並みレベルでは周囲の住宅地の光景に溶け込むことを拒んだというのに、建築レベルでは右側を外に向かってなぜ開いたのか。

疑問は中に入って解けた。

左側の無窓のほうに入ると、玄関と浴室・トイレと階段室がまずあり、その奥に子ども室、突き当たりには寝室。狭く曲がった階段室から2階に上がると、LDK(居間・食堂・厨房)。

1、2階の間取りを知ってふたつの点に着目した。まず、1、2階の使い分けについて。1階寝室、2階LDKというのは、今でこそ郊外の南北隣棟間隔密集地では散見されるが、40年近く前にはありえなかった。石河邸のまわりの小住宅も1階寝室、2階LDK。六角は期せずして現代の過密郊外住宅のパイオニアになってしまった。

注目のふたつ目は、これこそこの住宅の肝所なのだが、1階をざっと見ても、2階のソファに腰を下ろしてじっくり味わっても、どこにも窓がない、というか正確に申せば、どこにも窓の存在が感じられない。建築基準法により無窓の住宅は禁じられているから、この家にもちゃんとした窓はあけられているが、視線からは巧みに隠されている。法規に従った窓がコソコソ逃げ隠れしているのだ。左側の住宅は、安藤、伊東に負けず劣らず、街並み的にも建築的にも、自閉の道をまっすぐ突き進んでいた。ホッ。

とすると右手側住宅の広い開口部はなんなのか。

左手側の2階LDKの奥には小さな扉があり、そこから外に出ると、温室が現れ、小さな各種蘭が育てられている。外観の正面2階は壁がグルリとまわっているが、あの内側には温室が隠され、トップライトと裏側から天空光が入る。

外廊下状の温室を進むと、またドアがあって、そこから先は別の家、というか、この家を六角に頼んだ若い施主のご両親の家。二世帯同居の家。だから、ご両親を野武士の刃にかけぬよう気を配り、南に向けて窓をあけ、住みやすい造りとした。

以上ひととおり眺めた後、住宅作家としての六角のすぐれた才について思った。無理を承知であれこれ試みながら、普通なら失敗しそうなところを切り抜けることに成功している。

たとえば階段室。円弧を描いてカーブする壁に沿って細く急な階段が曲がりながら上昇するという難題に、上り口の親柱状の造りと頭のつかえる2階床の造りを巧みに工夫することで、機能上もデザイン上もうまく解決している。あるいは、変形した平面に無理やり押し込んだ食堂も、変形したテーブルを使い、形勢逆転して、心地いい。

中スケールから細部スケールにかけてのあたりに、野武士らしからぬ上品で巧みな技量が発揮されている。「細部スケールにかけてのあたり」とは、別の領分を引くなら工芸的スケールといってもいい。

ヤッパリ。六角正廣(鬼丈)は、東京藝術大学で日本の近代漆芸を基礎づけ発展させた教授を二代にわたって輩出した六角家に生まれ育っている。案内してくれた六角美瑠によると、画家を目指したが、高校時代に家でたまたま手にした『新建築』誌に刺激され、プロダクトデザイナーから建築家へと志望を替えたという。工芸については、家に出入りする多くの工芸家たちに交じって育ったから、自然に身につけていたという。

途中で正廣を鬼丈に変えたのは、自分の芸術界でのエリートとしての出自を自己否定するためか。あるいは、絵や工芸と建築との根本的差に、その差は気づかなければ平気で飛び越せるが、気づくと深い溝として立ち現れるような差に、建築の道に入ってから気づき、変えたのか。

鬼丈という上野の山の野武士の頭目のごとき激しい名は、出自への自己否定かもしれない。六角逝って早3年。

-

六角鬼丈Rokkaku Kijo

1941年、東京に生まれ、東京藝術大学を経て、スタートしたての磯崎新アトリエに入る。69年、独立後、正廣を鬼丈に改名し、「野武士」世代の重要メンバーとして活動を開始。作風は、許されれば野武士ぶりを発揮したが、公共建築においては抑制を利かせ「東京武道館」(90)、「東京藝術大学大学美術館」(99)などをつくった。人柄は穏やかで、野武士のなかでは例外的に品のよさを保っていたが、仲間がアブナイことをするときはちゃんと交じって行動した。

写真提供/六角鬼丈計画工房 -

藤森照信Fujimori Terunobu

建築家。建築史家。東京大学名誉教授。東京都江戸東京博物館館長。工学院大学特任教授。おもな受賞=『明治の東京計画』(岩波書店)で毎日出版文化賞、『建築探偵の冒険東京篇』(筑摩書房)で日本デザイン文化賞・サントリー学芸賞、建築作品「赤瀬川原平邸(ニラハウス)」(1997)で日本芸術大賞、「熊本県立農業大学校学生寮」(2000)で日本建築学会作品賞、「ラ コリーナ近江八幡 草屋根」(15)で日本芸術院賞。