特集

2022年 夏号 プロトタイプの野心‑ CaseStudy#3 ‑フィンランド流の住宅を量産

作品/「クロスオーバーハウス」

設計/渡邊大志

「クロスオーバーハウス」は、日本とフィンランドの両国で適用できる生産システムを使った、共通モジュールの「プロトタイプ」住宅。フィンランドは日照時間が短く、どんなに寒くても日中は外に出る習慣があるという。そのため、陽を感じることができるドームで家を覆った。さらに、そのフィンランド流の住宅を日本でも展開。規模の大きなプロジェクトだ。

取材・文/杉前政樹

写真/桑田瑞穂

懸命に働く国民のために、適正な価格で良質な家を――。戦後の焼け野原から復興した日本のみならず、住宅のプロトタイプと呼ばれるものは世界中どこでも、おおむねこんな目標で計画されてきたといっても過言ではない。日本においては、1951年に東京大学の吉武泰水教授が提案した「51C型」と呼ばれる公営住宅の2DKプランがとりわけ有名であろう。以来70年余り、さまざまなプロトタイプが考案されてきたが、国民が豊かになり、「標準的な」住まい方が多様になるにつれ、51C型のように、ひとりの建築家の手によるプロトタイプが国家的規模で量産される機会は、自ずと失われていった。

デザイン大国フィンランドとのかかわり

だが国が変われば、事情も異なってくる。渡邊大志さんが客員研究員として1年余り赴任したフィンランドは、一般的には森と湖とサウナの国、というイメージで語られがちだが、官民が力を合わせて「デザイン」を基幹産業に据えている国でもある。

「街を歩いていると、変圧器の取り付け工事を見物している普通のおじさんが、『もうちょっと下のほうがバランスがよくない?』とか、意見しているんですよ。みなさんふつうにデザインに対する意識が高くて、日々デザインのシャワーを浴びているような感じがしました。それには歴史的な理由があるんですよ」

と渡邊さんは言う。フィンランドがソビエト連邦から独立したのは1917年。それ以前はスウェーデンに400年近く支配されていたので、国家としての歴史が100年ほどしかない。第二次世界大戦後は西側にも東側にもつかない政治体制をとり、車も戦車も生産できない立場だったので「空気を売る」、つまりデザインで外貨を稼がざるをえなかった。ゆえにデザイナーの社会的地位が高く、「カイ・フランクの食器やカトラリーが、まるで利休の茶碗のような国宝級の扱いを受けているわけです」。

建築デザインにおいても、つねに実験的な試みが続けられており、「アスントメッソ」と呼ばれる住宅フェアが毎年会場都市を変えて行われている。フェアといっても日本の住宅展示場とは違い、実際に販売されてそのまま人が住む街になる。ドイツで20〜30年代に建設されたジードルンクのような実験的住宅プロジェクトが、毎年どこかで誕生しているのである。

渡邊さんは学部生の頃から倉庫建築、とりわけ港湾の倉庫に興味をもっており、東京大学で取得した博士論文のテーマは「海からみた都市構造史」。客員研究員で籍を置いたアアルト大学でも、港湾都市として発展してきたヘルシンキの都市史への関心から、ヘルシンキ港・南港の将来計画に携わるようになる。同時に、住宅単位での新しいプロジェクトも計画した。それがここで紹介する「クロスオーバーハウス」。日本とフィンランドの両国で適用できる生産システムを使った、共通モジュールの「プロトタイプ」住宅の開発である。

コンセプトドローイング

上/断面パース。

下/港湾や山間部をはじめ、さまざまな敷地や環境への適応を表現したドローイング。

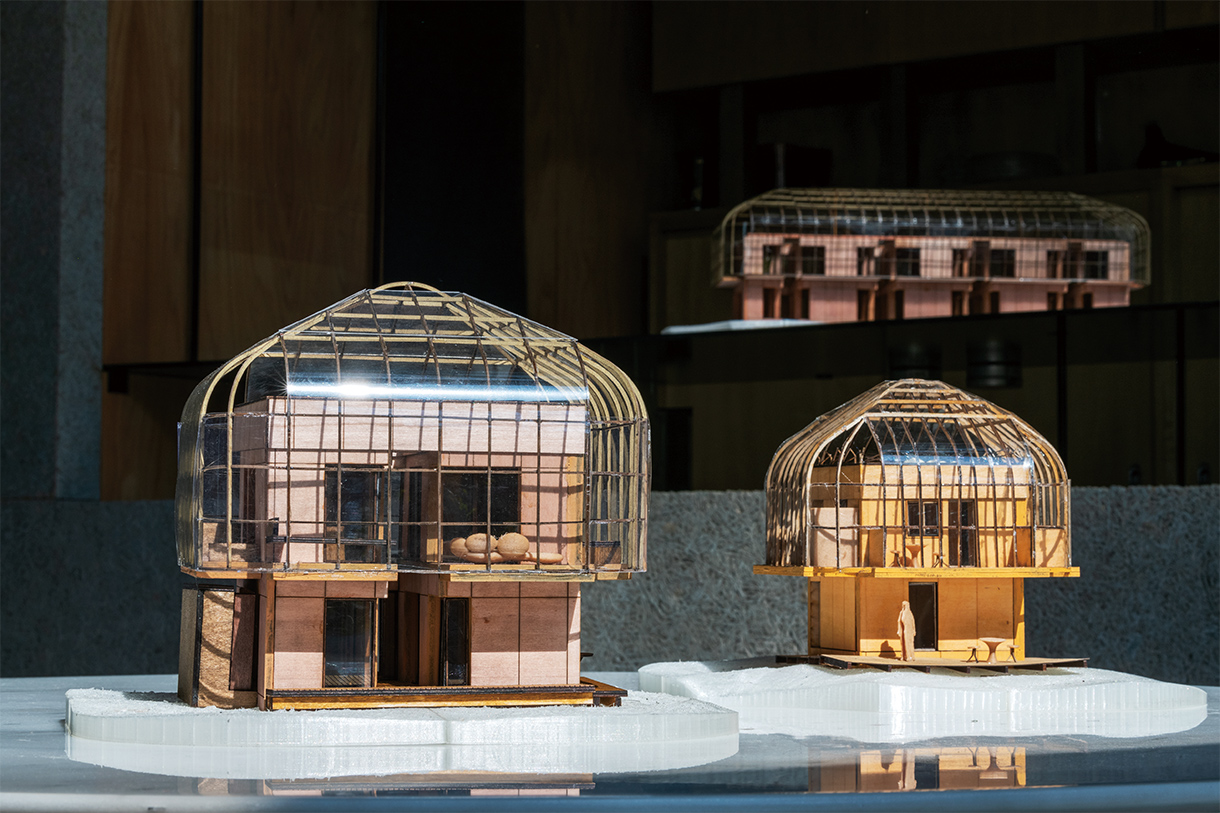

模型写真

〈プランB〉の模型アップ。しっかり断熱される室内、「半屋外」の空間、外部のテラスと、さまざまな温度環境を想定している。

半屋外の空間が暮らしを豊かに

設計はいたってシンプルで、幅1200㎜ 、高さ2400㎜ のパネルを1単位として、床・壁・屋根をすべてパネルで組み、LVL(単板積層材)の骨材で全体をマッシュルームのような形に覆う。このLVLにガラスを張るのだが、そのガラス材の機能や性能ランクによって総工費が大きく変わってくる。最も基本となる、65枚のパネルを使った〈プランA〉の場合、まったくガラスを張らなければ2500万円程度だが、ガラスを張る面積を増やし、断熱性能を上げるほど高価になり、ガラス自体が発熱して暖房にもなる最新鋭の製品を使った場合は、約2億円になるという。

このガラス張りの「半屋外」のような〈X℃エリア〉を、季節に応じて使い分けるのが平面計画の大きな特徴である。〈プランA〉の場合、1、2階とも建物本体は4.8m四方の正方形で計46㎡。ここは冬でもしっかり暖房されて約24℃を保つ。その外側、2階の周囲にせり出した幅1.8mのテラス空間と屋上、計56.2㎡の〈X℃エリア〉は、ガラスの仕様によって冬季はやや寒くなるので約13℃ほどになる。このふたつのエリアを季節で使い分けることによって、別荘を持たなくとも、「冬仕様の家」を「夏のコテージ」のように使うことができるというわけだ。

「冬の日照時間が極端に短いフィンランドでは、ビタミンBの生成も不足するので日照は本当に貴重で、少しでも陽が出てきたら氷点下でも厚着して屋外で食事するほどです。それに比べれば13℃は暖かいので、冬場でも半屋外空間の使い道があるわけです」

熱した石に水をかけ蒸気で温める「フィンランド式サウナ」につきものの、外気で体を冷やす場所にも、この半屋外スペースが活用されている。いわば住宅の中に「コテージ」をビルトインしているような感覚に近いのかもしれない。

半屋外空間を含めると102.2㎡の〈プランA〉は、日本人にとっては標準的な床面積となるが、フィンランド人の体格や住宅事情に対してはやや手狭である。ということで、90枚のパネルを使って設計した一まわり大きなプロトタイプが〈プランB〉。幅1200㎜のパネルの7枚分、つまり8.4m四方を基本にしたゆったり広めのプランなので、コの字型に大きな中庭をとって、それも外気と同じ温度になる〈X℃エリア〉とし、3つのエリアを使い分けて、より多彩な空間が展開できるモデルとなっている。総工費は3000万円程度からを想定している。

〈プランB〉パース

ルーフトップの〈X℃エリア〉

1階居間

2階〈X℃エリア〉

2階寝室Ⅱ

プロトタイプとして意図した4象限

「クロスオーバーハウス」は4つの類型に分類される。敷地に応じた要素を加味しながら、幅広い展開を可能にする。

「箱」を標準化し施工しやすく

「クロスオーバーハウスが従来のプロトハウスと違うのは、4人家族や会社員向けといった、住まい手の特性に合わせたプランの標準化はまったく行わず、むしろ箱を標準化することで、多様な住まい方が誘発されることを目指している点です」。

箱の標準化とはつまり施工しやすいこと。1200×2400㎜の板材は、フィンランドでは標準サイズであり、日本でもシハチ(4×8)板と呼ばれる。これをフィンランドではCLT(直交集成板)の板材、日本では木造壁式と、各国の従来の施工技術を使って建てることができる。間取りも伸縮自在で、横に連結して集合住宅にしたり、観光案内所やヨットハーバーのクラブハウスのような商業施設に発展させたりすることも可能である。

このプロトタイプ、実現性はどれぐらいあるのだろうか。渡邊さんはこのクロスオーバーハウスを、縦軸を社会福祉的↔産業的、横軸を普遍的↔固有的とした4象限に分けて、4つに類型化している。究極的な目標はタイプⅠ(社会福祉的かつ普遍的)であるが、最初から実現するにはかなりハードルが高い。森林の多い国とはいえ、フィンランドでは木造戸建ては比較的高価であり、福祉住宅はいまだにコンクリートブロック造が主流である。そこでまずはタイプⅡ(社会福祉的かつ固有的)、つまり「個性的な社会住宅」のプロトタイプとなるべく、渡邊さんはフィンランドの住宅政策局への提案を準備している。と同時にタイプⅣ(産業的かつ普遍的)のプロジェクトも進めており、ヘルシンキ南港の計画でも港のマーケットの一部として考えられている。タイプⅡやタイプⅣでの試作は、早ければ23年の夏には完成する可能性があるという。ほかにもガラス張り天井でオーロラを見られるコテージや、最新式のサウナ小屋など、観光客向け施設への採用も想定されている。

それでは日本のマーケットに向けての実現性はどうか。

「まずはタイプⅢ(産業的かつ個有的)の高スペック住宅、たとえばフィンランド式サウナの家、として売り込んでいきたいですね。すでに、とあるハウスビルダー企業にディーラー的な協力をお願いしていて、全国の優良な工務店を登録紹介制にして施工していただく、新たなビジネスモデルづくりを始めています」と渡邊さんは言う。寒冷地や別荘地のみならず、たとえば都内の住宅地のような場所でも、10m四方、100㎡の敷地があれば建てられる。ガラスを不透明にすれば周囲からプライバシーが守られるし、予算が足りなければ、ガラスの代わりにLVL材に植物を這わせて覆ってしまえば天然のエコハウスとなる。

コロナ禍による戸建てブームと材木価格高騰のダブルパンチで、別荘どころか住宅の入手すらままならない時代。ならば自宅の中で季節に合わせて、用途に合わせて、さまざまな環境をビルトインできる家にすればいい。無駄なコストは極力抑えて、自分がこだわるところはとことんぜいたくに。いかにも現代的な消費志向に合ったプロトタイプのあり方は、さまざまな可能性を秘めているといえよう。

構法・構造

1,200×2,400㎜の板材を両国の在来工法に沿って建設するので、比較的容易かつ自由度の高い間取りが実現できる。

クロスオーバーハウスのスモールシティが形成されるかもしれない。

-

渡邊大志Watanabe Taishi

わたなべ・たいし/1980年神奈川県生まれ。2005年早稲田大学理工学術院建築学専攻修了。12年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。16年より早稲田大学理工学術院創造理工学部建築学科准教授。おもな作品=「節会/倉庫と舞台」(19)、「レッドハウス」(20)など。