もっとつながろう、もっと楽しもうユニバーサルデザインStory

未来へ歩むヒト・モノ・コトを紹介するコラムです。

未来へ歩むヒト・モノ・コトを紹介するコラムです。

2024年6月、「地域で自立して居住することを目指して-障害者の居住にも対応した住宅の設計ハンドブック-」が国土交通省より公開されました。障がい者の一人暮らしが可能な住宅を増やすため、主に新築の賃貸共同住宅を対象に、具体的な設計水準や設計事例を取りまとめた初めての住宅設計ハンドブックです。

この設計ハンドブックの策定に尽力された東洋大学名誉教授の髙橋儀平さん、国土交通省住宅局安心居住推進課課長補佐の湯谷大朗さん、DPI日本会議事務局長で車いすユーザーの佐藤聡さんをお招きし、策定の経緯や課題、今後の展望などをそれぞれの視点からお話しいただきました。

東洋大学名誉教授

東洋大学名誉教授 国土交通省住宅局安心居住推進課 課長補佐

国土交通省住宅局安心居住推進課 課長補佐 DPI日本会議 事務局長

DPI日本会議 事務局長車いす使用者が住める単身者用賃貸物件はほとんどない

髙橋儀平さん(以下、髙橋)

湯谷大朗さん(以下、湯谷)

佐藤聡さん(以下、佐藤)

まずは、「障害者の居住にも対応した住宅の設計ハンドブック」とはどのようなものか教えてください。

障がいのある方が単身でも居住可能な新築の賃貸共同住宅を増やすことを目的に策定したハンドブックで、設計者や建築主などに向けて、住宅の主要な箇所の具体的な設計水準・事例を紹介しています。賃貸共同住宅をつくるときなどにご参照いただきたいと思っています。ハンドブックは国土交通省のサイトからどなたでも閲覧可能です。

ハンドブック策定の背景を教えてください。

現在政府では、「障害者基本計画(第5次)」に基づき、障がい者の自立及び社会参加を支援するための施策を進めています。このなかで、建築分野においてもバリアフリー法を改正するなどの見直しを行いました。住宅の設計においては令和4年3月に「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」を改正しました。この指針は、高齢者が加齢に伴い心身の機能の低下が生じた場合でもそのまま住み続けることができるような住宅の設計上の配慮事項を示したものです。この指針では、障がい者等についても個別に配慮する際の設計上の基本的な考え方が示されていましたが、今回さらに、障がい者が居住可能な住宅の具体的な水準や事例を示すハンドブックをまとめることにしました。

障がいのある人の住まいについて、私の記憶では30年以上ほとんど議論されてこなかったと認識しています。でも、地域で自立して生活を送るにあたり、住まいの問題は一番はじめに直面するものです。当事者のみなさんはずっと「障がいがあっても住める物件を増やしてほしい」と声を上げてきました。公共空間や公共交通空間のバリアフリー化が進むなかで、ようやく住宅分野も一歩前進したことを嬉しく思っています。

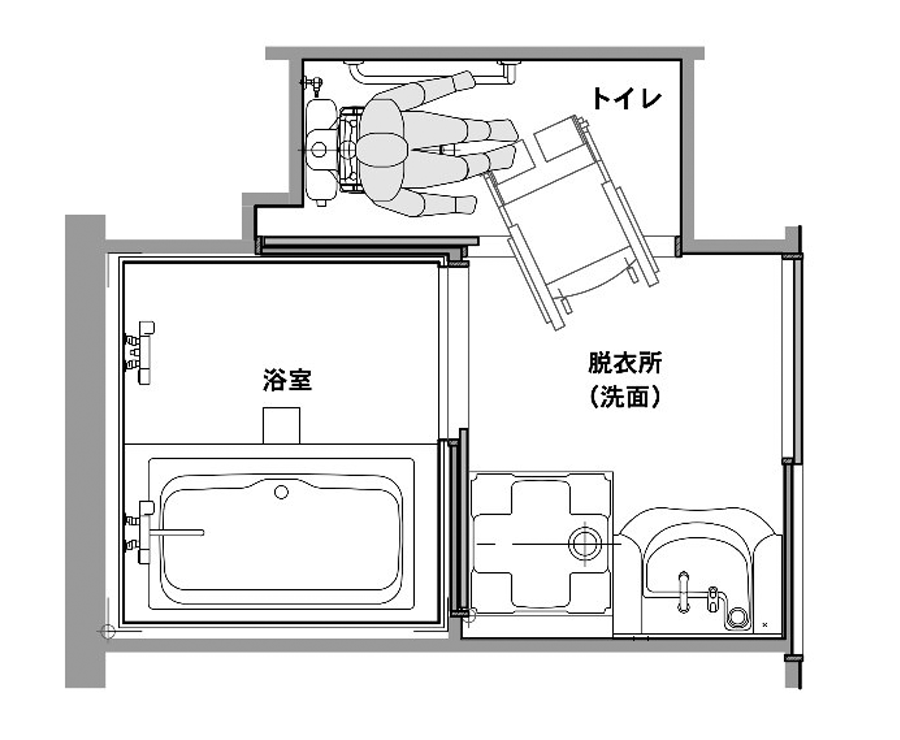

ハンドブックには、賃貸共同住宅の居室について3パターンの参考例が示されています。こちらはそのひとつ。住戸面積 25 ㎡程度、トイレの出入り口前に車いすが転回できるスペースがあり、トイレには「正面」経路でアプローチ、便器には「正面」アプローチし、浴室には脱衣所(洗面)を経由して「直角」経路でアプローチ(出典:地域で自立して居住することを目指して-障害者の居住にも対応した住宅の設計ハンドブック-/国土交通省)

「地域で自立して生活するためには居住可能な住宅の普及が重要。そこに踏み込んだことは一歩前進」と髙橋さん

策定の前提に、誰のどのような困りごとやニーズがあったのでしょうか。

私は車いす使用者ですが、引っ越すたびに物件探しに非常に苦労します。車いす使用者が住める賃貸共同住宅はほとんどないと言っても過言ではありません。比較的新しいマンションで、入り口がバリアフリーになっていてエレベーターが設置された物件でも、いざ部屋に入ると、浴室の入り口に段差があるケースも。お風呂に自力で入れないとなると、その物件は選択肢から外れます。

国や自治体の補助金を使って改修することもできますが、改修を許可してくれる大家さんはあまりいません。私の場合、結局は浴室の入り口にスロープを設置して対応することにしました。ただ、スロープを置ける広さやレイアウトの物件を見つけるのにもかなり時間がかかりました。

住宅を供給する事業者は、これまで障がいのある人の住宅についてほとんど関心を持ってこなかったのではないでしょうか。障がいがあっても住みやすい賃貸住宅はほとんどなく、あったとしてもその情報が出回っていない。当事者の方々は本当に苦労されていて、自分に合った環境を見つけるのではなく、環境に無理やり自分を適合させて凌いでいらっしゃるのが現状です。

なぜこうした状況が改善されないのか、車いす使用者が暮らせる住まいが増えないのか疑問に思って調べたところ、日本には障がい者向けの住まいに関する指針がなかったのです。高齢者向けには2001年に「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」が発表されましたが、浴室入り口の段差は手すりの設置があれば「浴室内外の高低差120㎜以下、または、またぎ高さ180㎜以下」まで許容されています。

これはおそらく一時的に立つことができる人を想定しているのだろうと感じました。車いす使用者は段差を乗り越えられません。車いす使用者向けの指針を策定する必要があると感じ、国に対し長く要請してきました。

入り口に段差がないと、車いすのまま浴室に入ることができます

ハンドブックの浴室の項目には、浴室の出入り口の有効幅員・段差、浴室の広さや浴槽の深さなどについて、具体的な水準が示されています。車いす(手動)で浴室内にアプローチし、バスボードへ移乗する場合の流れ。※扉を閉めない想定(出典:地域で自立して居住することを目指して-障害者の居住にも対応した住宅の設計ハンドブック-/国土交通省)

ハンドブックができても、当事者が借りられる物件が増えなければ意味がない

ハンドブック策定のプロセスを教えてください。

障がい者に対する具体的な配慮事項を形にするにあたり、さまざまな立場や角度での検討が必要と考え、国土交通省単独ではなく学識経験者や障がい者団体、住宅の設計または供給にかかわる団体から構成される検討会・ワーキンググループ(以降、WG)を設置しました。髙橋さんはその座長です。約1年かけて、さまざまな角度からご意見をいただき、検討を重ねました。

検討会では「当事者WG」「学識者WG」「実務者WG」と属性ごとにグループを分けて議論し、ほかのグループの方も傍聴できるようにしていました。こうした検討会では全員が一度に集まって議論する方式を採ることも多いものですが、そうすると一度の会議が長くなりがちですし、異なる立場の人に遠慮して言いたいことが言えない場面も出てきます。WGごとに議論し、そこで出た意見をもとに全体で検討する方法は効率的だったのではないかと思っています。

髙橋さんは座長、湯谷さんは推進責任者、佐藤さんは当事者の委員として検討会に参加しました

どんな点が議論となりましたか?

おもに議論となったのは、①本ハンドブックの位置付け・基本的な考え方、②対象とする住宅、③想定する居住者、の3点です。①については、建築上、特に物理的な配慮を必要とする車いす使用者を主な想定居住者とすること、居住者の費用負担を考慮しながら障がい者が自立して単身で生活できる住宅を増やすことを基本方針に据えました。②は、既存住宅の改修は共用部分の工事に課題があると考えられるため、まずは新築の賃貸共同住宅を主な対象とすることにしました。

③は一番悩んだ部分です。障がいの程度や内容は個々人で大きく異なり、介助の有無などによっても必要な配慮や単位空間も変わってきます。今回のハンドブックで想定する居住者を考えるうえで、当事者の方にご協力いただき、ヒアリングや検証実験を行うことにしました。最終的には、検証実験等の結果や検討会でのご意見を踏まえ、「車いすの操作及び移乗について、基本的に介助を要しない車いす使用者」を居住者として想定した水準を「基本レベル」と位置づけ、検証実験等で得られた知見の範囲で、具体的な設計水準・事例を示すことにしました。

視覚障がい者・聴覚障がい者の方にもヒアリングを行いました。視覚障がい者・聴覚障がい者のみなさんも住まいに関する困りごとはたくさん感じていらっしゃるのですが、とりわけ設備機器において配慮が必要な印象を持ちました。今回の検証実験等で得られた、介助を要する車いす使用者や視覚障がい者・聴覚障がい者の方などに対する配慮については「個別の配慮事項」として例示しました。

(出典:地域で自立して居住することを目指して-障害者の居住にも対応した住宅の設計ハンドブック-/国土交通省)

私が強く要望したのは、「当事者が借りられる家賃の賃貸住宅を増やしてほしい」ということです。議論の際は、「玄関に室外用と室内用の車いすを置けるスペースや、浴室で車いすからシャワーチェアに乗り換えるスペースが必要だ」といった意見も出ました。もちろんそうしたスペースはあったほうがいいに決まっています。でも、一つひとつを形にしていくと一般的な単身者用の物件よりもかなり広くなり、家賃が高くなってしまう。

長年障がい者の自立支援をしてきましたが、施設から地域の住まいに移行する際、多くの方が望むのが安価な家賃の物件でした。完璧なハンドブックができたとしても、当事者が実際に借りられる賃貸住宅が増えなければ意味がありません。現実を見据えて、何かを削る必要がありました。絶対に削れないと考えたのは、段差をなくすことと、廊下などの通路やトイレなどの出入り口に車いすで入れる広さを確保することです。この2点がクリアされていれば、多くの車いす使用者は工夫すればなんとか住めるようになるのです。

たとえば、トイレに車いすで入れて扉も閉めることができたらそれに越したことはありませんが、25㎡ほどの単身者用物件でトイレのスペースをそんなに広く取るのは現実的とは言えません。一人暮らしなら扉が閉められなくてもそこまで大きな問題はありませんし、リビングと廊下の間に扉などがあれば人が来たときでも対応できます。そのように、妥協できる点も一緒に提案しました。

脱衣所(洗面)を介してトイレ・浴室が配置されている例。脱衣所(洗面)の出入口の戸を閉めることでトイレ・浴室使用時のプライバシーを確保(出典:同上)

正面アプローチ移乗の流れの例。手すりを持ち、身体を180 °回転させて便座へ移乗。※扉を閉めない想定(出典:同上)

当事者の声はどのように集めたのですか?

検討会や当事者WGで意見を出していただいたことに加え、車いす使用者へのヒアリングと実証実験、視覚障がい者・聴覚障がい者へのヒアリングを行いました。実際の生活状況や生活場面での動作を見聞きさせていただくことでそれまで漠然としていたイメージが明確なものになりましたし、先ほど佐藤さんがおっしゃっていたように「トイレの扉は必ずしも閉まらなくてもいい」というお話は、私としてはまったく頭になかったので驚きました。こうして得られた情報は設計者の方々にとっても参考になるのではないかと考え、ハンドブックの内容に盛り込んでいます。

空間サイズや通路幅等を変更しながら、車いすで使用可能な寸法の実証実験を繰り返し実施しました。取材時に実証実験を再現した様子

左/実際の実証実験当日の写真(写真提供/国土交通省) 右/通路の有効幅員は 780mm 以上としていますが、直角路は、一方の通路の有効幅員が 800mm以上の場合には、他方の通路の有効幅員850mm以上(出典:地域で自立して居住することを目指して-障害者の居住にも対応した住宅の設計ハンドブック-/国土交通省)

ハンドブックの内容を現実のものにしていくために

ハンドブックに対し、当事者の方々からはどのような反応がありましたか?

想定していたことですが、「これでは不十分だ」とお叱りを受けました。それは本当におっしゃる通りです。でも、さきほども話したとおり、すべての当事者の要望をすべて叶えたら、どうしても家賃が高くなってしまいます。「今回は家賃が安く、最低限なんとか住めることができる物件を増やすことをめざした」と伝えたところ、意見をくださった方々は納得してくださいました。ハンドブックの内容は十分とは言えませんが、最低限を保証するものにはなったのではないでしょうか。

ただ、当事者の中にはもちろん「家賃が高くなってもいいからより利便性の高い住まいを増やしてほしい」と望まれている方もいます。今後、広めの住宅のガイドラインもつくる必要があると考えています。

今回のハンドブック策定をきっかけとして、障がいのある方が住める物件の選択肢が増えていくといいと思います。最終的には、そうした物件の情報がきちんとデータベース化されて、当事者が自分の希望に合った物件を検索できる状態にしたいですね。

このハンドブックを誰に、どのように活用してほしいですか?

設計者や建築主の方々に、新たな賃貸住宅を建てる際の参考にしていただきたいです。ハンドブックを読んでくださればわかると思うのですが、ものすごく高度なことを要求しているわけではありません。これまでの賃貸住宅より少し間口を広く取り、段差をなくしてくれればいい。コスト面も踏まえて、実現可能な範囲を目指したつもりです。

洗面台下部に空きスペースがあると、車いす使用者の膝が入り、スムーズに顔や手を洗えます

ハンドブックでは、「入居者のニーズに応じて手すりを後付けできるよう、壁の下地に安全な強度を確保しておくことや、補強できるような仕様としておくこと」が示されています

TOTOに期待することがあれば、ぜひお話しください。

ユニバーサルデザインの商品をどんどんつくってほしいです。TOTOさんはホテルの客室向けに出入り口の段差が小さいユニットバスを提案されていますね。あれはとてもいいと思います。今後も、便利でかつ普及する商品を提案していってほしいです。

個人的には、このハンドブックに書かれていることは、メーカーや設計者や建築主など世の中の人々が少し頑張っていただければ実現するものだと考えています。ユニットバスなどの規格品において、ハンドブックの水準に沿った仕様が一般化していくための取り組みをぜひお願いしたいところです。また、建築関係の方々とやりとりされることが多いと思うので、本ハンドブックの周知や提案にご協力いただけると幸いです。

実際にこのハンドブックで示されたような物件が増えるためには、何が必要だと思いますか?

今回検討会に参加された住宅関係団体のみなさんには、このハンドブックの内容をご自身が所属・関係する企業や団体に広めることをご自身の責務と捉え、行動に移していただきたいと思っています。ただ、ユニバーサルデザインを取り入れたいと思っている企業でも、コスト面での折り合いがつかなければなかなか実行するのは難しいものです。国が補助したり、リーディングカンパニーを表彰してメディアに露出する機会を提供したり、といった支援が必要なのではないでしょうか。国土交通省には、ぜひこのハンドブックが活かされるような政策を打っていただきたいですね。

国土交通省では現在、「人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業」を行っており、高齢者、障がい者、子育て世帯など誰もが安心して暮らせる住環境の整備を促進する、モデル的な取組を支援しています。設計者や建築主の方には、ぜひこうした補助もご活用のうえ、障がいのある方が住みやすい住宅をつくっていただけたらと思っています。

編集後記車いすユーザーの皆さんが一人暮らししやすい間取り、借りやすい賃料の賃貸住宅が非常に少ないことはまだまだ知られていません。また、一般的な賃貸住宅のポータルサイトでは探しにくい状況です。今回このハンドブックが公開されることによって、まずはそういった現状をより多くの方に知っていただくのが大切ではないでしょうか。賃貸住宅は企画~建築に時間がかかり、暮らしやすい住環境を整えるには不動産や建築の専門家、いわゆる大家さん、近隣の方々の理解や連携が必要。関連する皆さんが垣根を越えてこのような賃貸住宅づくりについて学ぶ場が増えることを願います。編集者 介川 亜紀

写真/鈴木愛子(特記以外)、取材・文/飛田恵美子、構成/介川亜紀 2025年2月14日掲載

※『ユニバーサルデザインStory』の記事内容は、掲載時点での情報です。