もっとつながろう、もっと楽しもうユニバーサルデザインStory

未来へ歩むヒト・モノ・コトを紹介するコラムです。

未来へ歩むヒト・モノ・コトを紹介するコラムです。

2025年8月にTOTOのパブリックトイレ向けの便器洗浄リモコンとウォシュレットリモコンである「エコリモコン」がリニューアルされます。このエコリモコンの開発は、視覚に障がいのある方などの当事者検証を通して得た気づきをもとに行われました。

記事前編では、検証にご協力いただいた当事者の方々にパブリックトイレ使用時の困りごとなどをお話しいただくとともに、TOTOの開発や検証に携わった担当者を交えて、エコリモコンがどのように進化したのか伺いました。

エコリモコンの製品紹介はこちら

※リニューアルしたエコリモコンは、ウォシュレット アプリコットPに搭載されています

社会福祉法人 日本点字図書館 理事長/国立筑波技術大学 名誉教授

社会福祉法人 日本点字図書館 理事長/国立筑波技術大学 名誉教授 東京大学 先端科学技術研究センター 特任研究員/NPO法人バリアフリー映画研究会理事長/内閣府障害者施策アドバイザー

東京大学 先端科学技術研究センター 特任研究員/NPO法人バリアフリー映画研究会理事長/内閣府障害者施策アドバイザー 品川区視覚障害者福祉協会 副会長/視覚障害ガイドヘルパー養成当事者指導者

品川区視覚障害者福祉協会 副会長/視覚障害ガイドヘルパー養成当事者指導者 TOTO レストルームパブリック商品企画第1グループ

TOTO レストルームパブリック商品企画第1グループ TOTO UD検証グループ

TOTO UD検証グループ視覚に障がいがある方はパブリックトイレをどう使っているか?

長岡さん・大河内さん・西島さんには、TOTOの検証ラボラトリーでパブリックトイレの使い方を実演していただきました

長岡英司さん(以下、長岡)

大河内直之さん(以下、大河内)

西島幸代さん(以下、西島)

内藤孝平(以下、内藤)

北野一雄(以下、北野)

視覚に障がいがある方は、普段、外出先のパブリックトイレをどのようにお使いになっているのでしょうか?

私の場合は、個室に入ったらまず白杖を扉付近の角に立てかけます。狭い個室の場合は白杖を使わず、足で便器を探してしまいますね。便器を発見したら便座のふたが開いているか閉まっているかを手で触って確認します。本当は先にトイレットペーパーや便器洗浄ボタンを探しておいた方がいいのですが、僕はトイレをギリギリまで我慢しがちで、そんな余裕がないことが多いです(笑)。用を足したら手探りでトイレットペーパーやリモコンを探し、個室内手洗いがあるかないかを確認し、白杖を持って外に出ます。

バリアフリートイレなど広い個室の場合は、扉の位置や開き方から「こういう構造なら便器はこのあたりかな」と大体の見当をつけて進みます。便器を発見したら一度扉近くに戻り、扉を閉めて白杖を立てかけます。その後の流れは通常の個室と同じです。

便器は白杖で探すこともありますし、少し行儀が悪いけれど足で探してしまうこともありますね。白杖は折りたたみ、棚などがあればその上に置きます。そして、私は心配性なので用を足す前にトイレットペーパーの位置や流し方を手探りで確認します。トイレットペーパーを見つけたら便座を拭き、「タンク式なら横にレバーがついているかもしれない」「レバーがなければ左右どちらかに便器洗浄ボタンがあるはずだ」と流す装置を探します。

なお、晴眼者の男性は、小のときは立って用を足す方が多いかもしれません。しかし、間違えて汚してしまってはいけないので、私は座って用を足すようにしています。目が見えない・見えにくい男性の大半は座って用を足すのではないでしょうか。

私も大河内先生と同じように、白杖は扉近くの角に立てかけます。ロービジョンなので便器の位置はわかるのですが、問題はレバーやリモコンです。スマホで写真を撮って拡大して確認し、それでもわからないときは「アイコサポート」というアプリを立ち上げます。アプリ内で電話をかけるとオペレーターにつながり、私の目の代わりになって視覚情報を教えてくれるんです。

大河内さんは広めのバリアフリートイレなどでは、入り口付近に白杖を立てかけた後、斜め奥方向に向かってゆっくりと歩き便器を探すようにしています

長岡さんは、バリアフリートイレの入り口付近から白杖で室内の様子を確かめつつ、壁沿いに移動し便器を見つけます

(左)「トイレ内のものにあまり触りたくなくて、便器の位置はかかとに当たった感覚で把握します」と大河内さん。(中央)長岡さんは、白杖は立てかけることもあれば、折りたたんで棚の上に置くこともあるそう。(右)西島さんはスマホのカメラアプリで拡大したり、遠隔で視覚情報を伝えてくれるアプリ「アイコサポート」を使い、便器洗浄ボタンの位置を確認するといいます

空いている個室がわからない、どれが便器洗浄ボタンかわからない……パブリックトイレでの困りごと

パブリックトイレにおいて、これまでどのようなお困りごとやご苦労がありましたか?

高速道路のサービスエリアなど個室がいくつもあるトイレの場合、空いているところがわからず困ることがあります。並んでいる人や個室から出てくる人がいると目安になるのですが、人がまばらだと方向もわからなくて。そういうときはアイコサポートを使ったり、人が来たときに「空いている個室を教えてもらえますか」と声をかけたりしますね。ほかに、呼出ボタンが便器洗浄ボタンのすぐ近くにあったり、色が赤系ではなく緑色だったりしたときに、間違えて押してしまったことが何度かあります。

男性用の小便器は空いているところを見つけるのが難しく、用を足している人にぶつかってしまうなど思いがけないことが起こります。だから、小用の場合でも最初から個室に入ってしまうこともあります。ただ、個室によっては鍵の掛け方がわからなかったり、流し方がわからなかったりすることもあり、非常に困ります。どうしても便器洗浄ボタンが見つからず、あきらめて立ち上がったら自動で流れて拍子抜けしたときもありました。

海外のトイレでは、頭の高さにトイレットペーパーがあったり、天井から垂れている紐を引くことで流す仕組みだったりして、あちこち触ってもまったくわからず泣きそうになったことがありました。また、日本の飲食店のトイレに入ったときは事前に「流すボタンは右にあるよ」と教えてもらったのですが、右の壁を探してもまったく見つからなかったんです。結局どこにあったかというと、扉に取り付けられていました。

普段、「こういう構造だったらこのあたりにこれがあるはずだ」と当たりをつけて探しているので、その想定から外れたときは焦ります。もっといろんなバリエーションを想定しておかないといけませんね。

ふたを開けたつもりが便座を上げてしまい、そのまま座ってびっくりすることがあります。全体を触らなくてもわかるように、ふたと便座に触覚的な識別性があるとありがたいですね。

それで言うと、トイレスペースの壁の色と床の色が異なっていたり、壁に誘導のラインが入っていたりすると助かります。すべて白いと方向がまったくわからず、壁にぶつかってしまうことがあるんです。男性用トイレと女性用トイレの識別も迷うことがあるのですが、東京都内のある駅のトイレは男性用と女性用で遠くからでもわかるくらい色味がはっきりと分かれ大きなピクトグラムもついているので、とても気に入っています。

男性用トイレと女性用トイレの識別は本当に困りますね。音声案内やおじさんの咳払いなどを頼りに男性用トイレに入りますが、初めて行く駅のトイレはわからないことが多いので、自分がいつも使っている駅まで我慢することがよくあります。

トイレでのトラブルを笑い話として共有してくださった登壇者の皆様

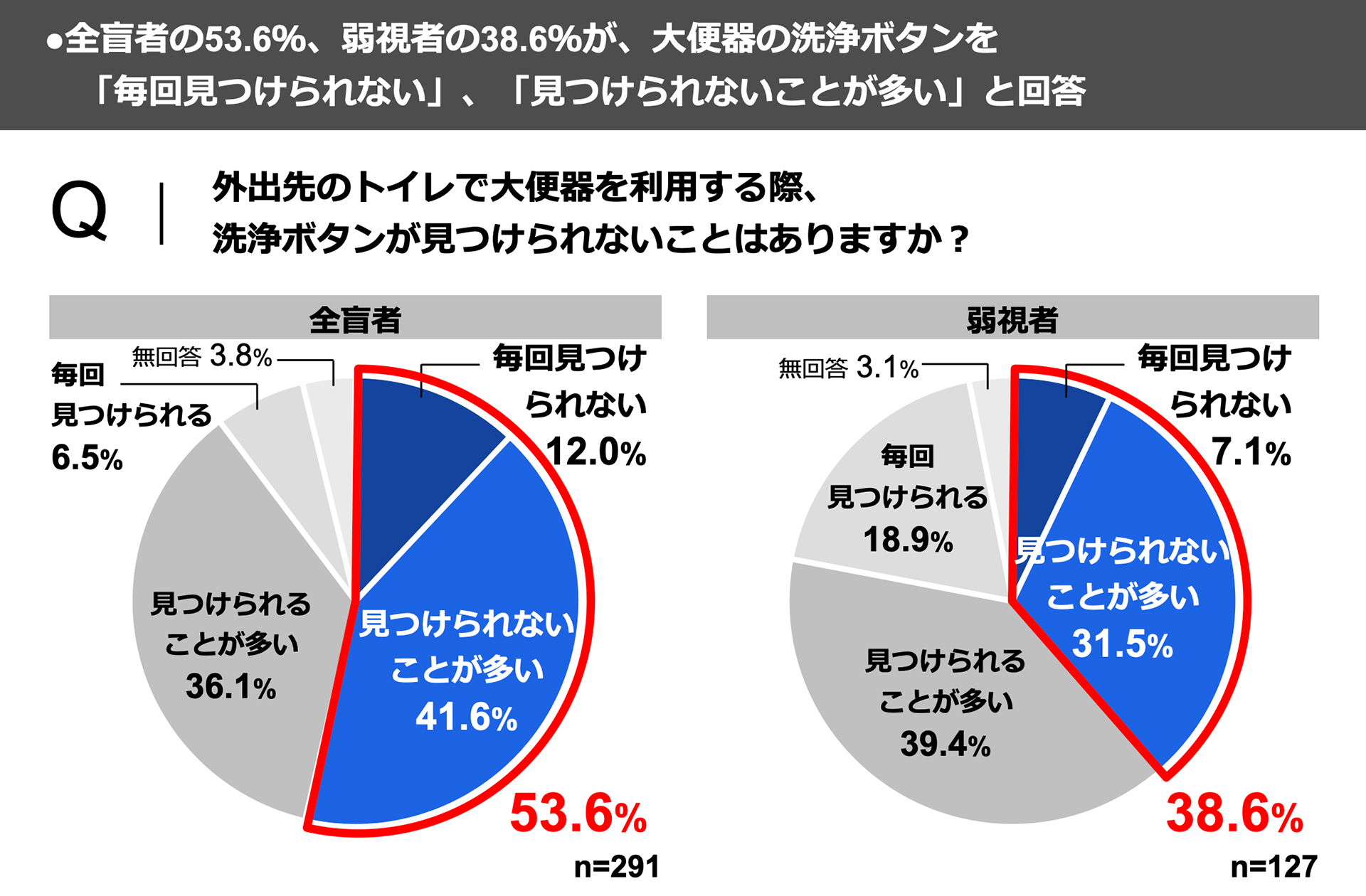

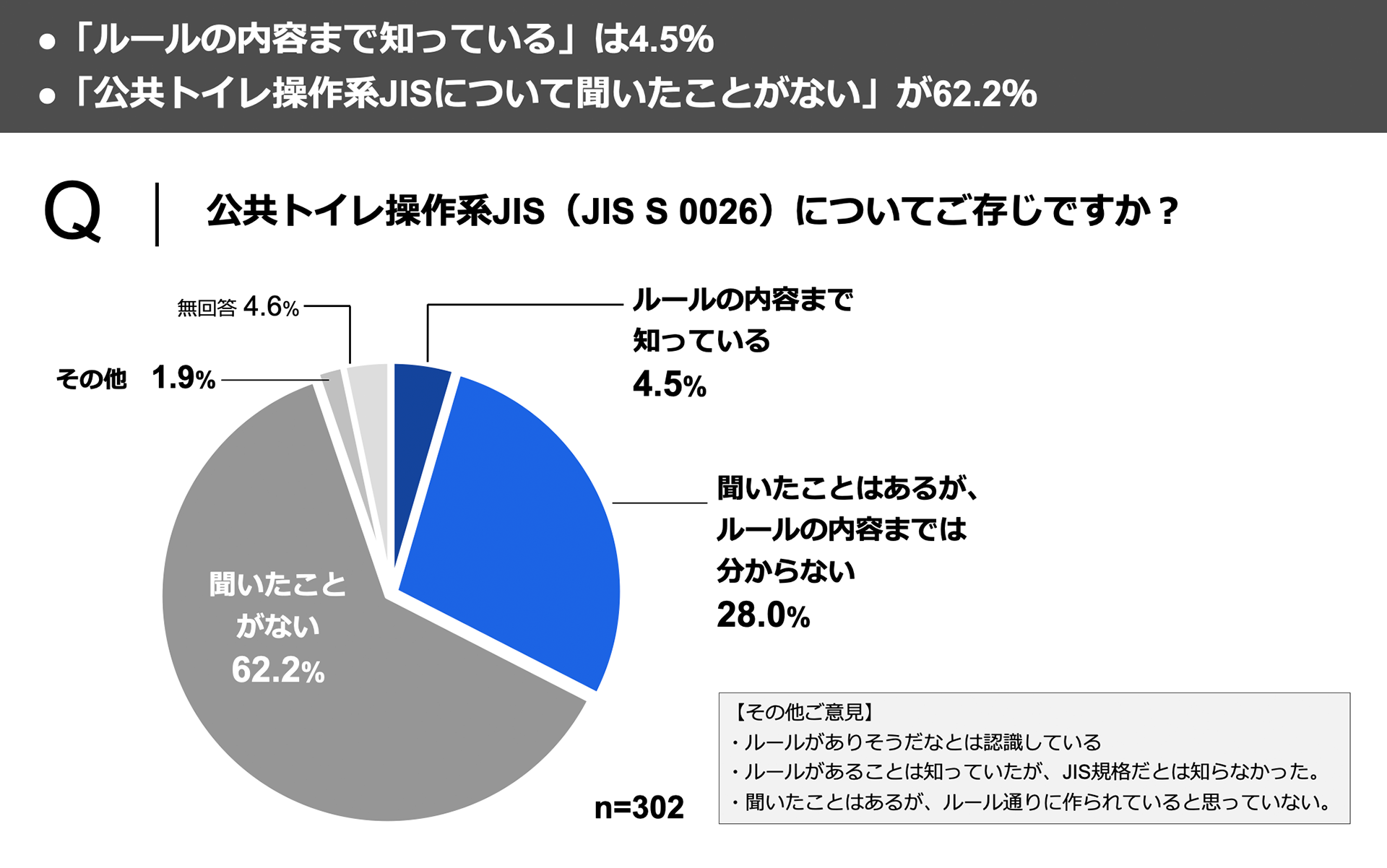

先ほど便器洗浄ボタンの話が出ましたが、TOTOが行った視覚に障がいがある方を対象としたアンケートでは、全盲の方の約54%、弱視の方の約39%が「便器洗浄ボタンを毎回見つけられない、見つけられないことが多い」と答えています。また、便器洗浄ボタンの配置は公共トイレ操作系JIS(JIS S 0026)で共通ルールが定められているのですが、その内容まで知っている方は約5%で、半数以上の方が共通ルールの存在すら知らないという結果でした。

当事者検証でお話を伺った際も、やはり公共トイレ操作系JISについてご存じの方は非常に少ない印象でした。一方で、JISのことは知らなくても、「最近はトイレットペーパーの周辺に流すボタンがある」「洗浄ボタンは青、呼出ボタンは赤と判断する」など、日々の経験を活用している方もいらっしゃいました。JISに当てはまらないトイレがまだ多くありますが、どのトイレも同じルールで統一されていたら、もっと安心してお使いいただけるのでしょうね。

(資料提供/TOTO調査データより)

(資料提供/TOTO調査データより)

当事者との対話を重ね改良、エコリモコンがよりわかりやすい形に進化

今回、エコリモコンを改良した背景を教えてください。

まずはエコリモコンとはどんな商品かをご説明します。エコリモコンの発売は2014年、約11年前です。ボタンを押すたびにリモコン自体が発電するため、施設管理の方の電池交換や壁裏の電源工事作業が不要という画期的な商品です。また、乾電池もいらないためエコです。ボタンが大きく、上肢に障がいがある方も含めて押しやすい点も評価され、パブリックトイレの便器洗浄リモコンとウォシュレットリモコンとしてさまざまな建物にご採用いただいてきました。

TOTOには「UDサイクル」という商品開発のプロセスがあり、お客様参加の検証を繰り返し、さらなるステップアップをめざしています。さまざまな人の生活上の困りごとを聞き取って商品に反映し、進化させていきます。エコリモコンの当初開発時も当事者検証を行い商品に反映してきましたが、最近になって視覚に障がいがある方から「便器洗浄ボタンをよりわかりやすいものにできないか、もっとたくさんの当事者の声を聞いて欲しい」といったご意見をいただいたのです。そこで改めて当事者検証を行ったところ、課題がいくつか見えてきて、エコリモコンを改良することにしました。

当事者検証はどのように行いましたか?

全盲と弱視の当事者の皆様にご協力いただきました。現行品を普段と同じように使っていただき、ボタンの形状や表示の見え方などさまざまな視点で使い勝手をお伺いすることで、課題を見つけ出していきました。さらに、課題をもとに検討した改良品についても改めて当事者の皆様にご協力を得て、使いやすいものになっているかの確認を行いました。改良検討においては、日本点字図書館の職員の方々や、大河内先生が所属される研究室の先生方から、専門的な知見や当事者としてのご意見・アドバイスをいただきながら、仕様に反映していきました。

「デザイン性や操作性などこれまで評価いただいていたポイントは損なわずに、わかりやすさ、見やすさを高めました」

その結果、エコリモコンはどのように進化したのでしょうか?

主なポイントは3つあります。1つめは、便器洗浄ボタンを大きな丸形にして、突起を高くしたこと。また、大小でボタンを分けず、1つのボタンにまとめています。当事者の皆様にお話を伺い、一番大切なのは便器洗浄ボタンを迷わず見つけられることだと考えたためです。

2つめは、ウォシュレットリモコンの上段と下段でボタンのサイズを変えたこと。上段には「おしり」「ビデ」「音(または乾燥)」というよく使われるメインのボタンを配置し、下段には水勢や位置などの調節ボタン、ノズルを洗浄・除菌するボタンなどサブ的な機能を配置しているのですが、サイズを変えることで視覚的にも触覚的にも「大きい方が重要なボタンだろう」と推測できるようにしました。

3つめが、エコリモコン全体の厚みを25mmから11.5mmまで薄くしたこと。いま世の中に広く普及している便器洗浄リモコンが11.5mmなので、エコリモコンもそれに合わせた方がお客様にとってわかりやすいだろうと考えたのです。

こうしたUD視点での工夫と、デザイン性との両立を行うことで、エコリモコンは「iFデザイン賞(※1)」「レッドドット イノベイティブデザイン賞2025(※2)」を受賞しました。

(※1)1953年から続く国際的権威あるデザイン賞。デザイン専門家が美しさ、機能性、革新性を厳正に審査し認められた商品に授与

(※2)1955年から続く国際的権威あるデザイン賞。技術や形状、素材や使用方法などの革新性について評価された商品に授与

上が現行品、下が改良品。現行品は節水のために大小2つの便器洗浄ボタンをつけていましたが、「ボタンが2つあると迷ってしまう」という声を聞き、改良品はひとつに統一。着座時間によって流す水量の多・少を自動でコントロールすることで、「わかりやすさ」と「節水」を両立しました

※弱視(ロービジョン):本コラム中では弱視をロービジョンを含め、眼鏡やコンタクトレンズを使用しても十分な視力を得られない方、として表現しております。

写真/鈴木愛子、取材・文/飛田恵美子、構成/介川亜紀 2025年7月2日掲載

※『ユニバーサルデザインStory』の記事内容は、掲載時点での情報です。