Vol.26不可能だと思われたデザインを実現! 美しい「スクエア形状洗面ボウル」はベテラン技術者たちの執念で誕生した。Text:Yayoi Okazaki Photo:Hiromitsu Uchida

前回(VOL.25)ご紹介した新『サクア』には「エアインスウィング水栓」以外に、もう1つ画期的なポイントがあります。それが「薄型スクエア形状」の陶器製大型洗面ボウル。実はこれ、衛生陶器に詳しい人なら誰もが驚く“ありえない形”なのです。洗面空間にすっきり収まるシャープなフォルムは、よりecoな洗面台へと進化した新『サクア』の象徴ともいえる美しさ。この“夢の洗面ボウル”を、完璧な形に仕上げたのは、タッグを組んで協力した衛生陶器ひとすじのベテラン技術者たち。今回は、不可能だと思われたデザインにチャレンジした男たちの熱いストーリーをお届けします。

白川 滋久(しらかわ・しげひさ)

衛陶生産本部

衛陶技術部 衛陶試作技術グループ

1986年TOTO株式会社入社 小倉衛陶製造部成形課。

1990年 衛陶技術部 衛陶試作技術課。

1995年 衛陶機器開発部 衛陶機器商品開発グループ。

2003年 四国支社から関西支社へ。商品技術課。

2008年 北九州お客様相談センター技術相談室

2009年 衛陶開発部 国際衛陶開発グループ

2014年 現部署で新『サクア』 洗面ボウルの開発試作を担当。

Chapter 1

最高難度のスクエア形状にトライする?

僕の仕事は衛生陶器の「型」の開発設計です。陶器は焼くと必ず縮んでゆがむ。その変形量を予測して、狙ったとおりのサイズ、形状に仕上がる設計図にするのが腕の見せどころ。ただ、どうしても完璧に焼きあげるには難しい形がある。それは、直線で構成されたスクエア形状です。厚いならまだしも、薄いと本当に難しい。また重い泥の塊を焼くわけなので、大型のものほど変形が激しい。特に洗面ボウルは完全に見た目勝負な製品です。ほんのちょっとのゆがみや釉薬のムラでも許されない。日本のお客さまは、驚くほど「見た目」に敏感で評価もシビアです。だからリスクのあるデザインにはなかなかできなかった。いままでの洗面ボウルが、丸みを帯び、ぽったりと厚みがある形だったのもそれが大きな原因。「スクエアで薄く大きい洗面ボウル」は技術的に無理だとされていたのです。それは社内でも共通認識。なのに「造ってほしい」と言われて驚きました。「いや、これはできませんよ」と即答しましたが、デザイナーも譲らない。そりゃ僕だって、めちゃくちゃ格好いい形だなとは正直思いましたよ(笑)。無理だとわかっていても挑戦したくなるほど。その魅力に勝てませんでした。そこで1カ月半の期間をもらい、できるかできないか、判断することにしたのです。

開発中はずっと画面と向き合い続ける日々。ストレスも凄かった。

初代洗髪洗面化粧台。陶器製の洗面ボウルはこの形が一般的だった。

Chapter 2

実現の難しさに悩んだ末のゴーサイン。

それからはCADと向き合って試行錯誤の日々。でもなかなかうまくいきません。今回の新『サクア』はTOTO洗面台の主力製品。大量生産なのでラインに載せなければならない。少量生産で小型の製品、たとえば食器ならもっと簡単。そのままの形、寝かせた状態で焼けばいい。でもラインだと立てた状態で焼く。大型の洗面ボウルを寝かせると、場所をとるから数をこなせないんです。しかも課題の「薄型スクエア形状」だと、立てて上になる直線部分が重力の作用でものすごくへこむ。ここっていちばん目立つ洗面台手前部分ですよ。ボウルの内側形状も直線なので支えになるどころか、共倒れで二重苦状態。やはりハードルが高過ぎる。どうしたものかと悩みましたが、思いきってゴーサインを出しました。いまスクエア型の洗面ボウルといえば、自由に成形できる樹脂製ばかり。陶器は表面硬度が高いので傷や汚れに強い。艶や光沢など高級感あふれる質感も陶器ならでは。なのに、デザインが野暮ったいと思われるのはくやしい。これがお客さまの求めるデザインだとしたら「できない」とはやはり言いたくない。陶器ひとすじの人間としての意地でしたね。

今回のスクエア形状洗面ボウルの3Dモデル図。この完成形の形で型を造って立てて焼くと…

重力の作用で大きくゆがんだ焼き上がりに。スクエア形状が実現不可能とされていたのも納得。

変形量を織り込んで作成したモデル図。これを微調整してイメージ通りに焼き上がるようにした。

Chapter 3

生産現場に理解してもらうのが大変だった。

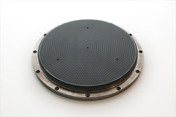

今回の洗面ボウルがどれほど薄型なのか、こうして見るとよくわかる。

ただ、勝算はありました。それが今回初めて導入する最新技術。従来は僕たちが計算していた変形量を、コンピューターがサポートしてくれる。すると修正が少なくて済むし、試作に必要な時間が大幅に短縮できる。だとすれば、いままで困難だった形状もなんとか実現できるかもしれない。ただし図面上ではうまく出来ても、実際に造るのは工場の人間です。最終的には現場に任せるしかない。陶器は焼きものなので、温度、湿度などすべてに細心の配慮が必要です。しかもこの形ですからね。生産現場にはものすごい負担を掛けることになる。その負担を少しでも軽くしようと決意しました。そこで初期の段階から細部を詰めに詰めて… もうこれしかない! という形に落とし込んだ。そのうえで、仕様変更は絶対ないようにと関係者全員に念押しして。ボウルをもう少し大きくしてとか、穴の位置をずらしてとか。そんなことをあとから言われたら僕だって暴れますよ(笑)。それでなくても現場からは嫌味を言われていたし。「開発がそんな仕事をもらうから、俺らが苦労するけん」とね。でも彼らもプロ。何度も話し合ううちに「やっちゃるわ!」と言ってくれました。僕も現場経験があるので、その気持ちはよくわかる。工場まで何度頭を下げに行ったか… 無茶振りばかりするのが本当に辛かった。そんな紆余曲折を経て、設計図面の完成から約2ヶ月後、いよいよ最初の試作品の窯出しの日を迎えたのです。

Chapter 4

現場の人間のプロ根性が奇跡を生んだ。

結果は、予想以上の出来栄え。心配していた上部横の直線がばっちり出た。ほっとしましたね。あとは、この研究試作に続いて、設計試作、量産試作と段階を踏んで改良していく。いろいろと問題はあったものの、設計審査にも無事合格するところまでこぎつけた。ただ、個人的には気になる箇所が。それは表面のごくごくわずかなふくらみ。光を当てると光沢がほんの少しゆがんで見える程度。担当者でもわからないレベルですが、あっと思いましたよ。でもスクエア形状には響かないし、設置すると見えない箇所。現場がどれだけ苦労して仕上げたかを知っているだけに、これで十分だと考え直しました。なにより時間がない! すでに工場では生産準備を始めている。時間切れかなと思ったときに、奇跡が起こったのです。

生産開始までのほんのわずかな合間に、工場の技術担当者が手作業で型を修正。本当の一発勝負なのに、出来栄えは完璧! 思わずみんなで拍手喝采ですよ。いや感動しましたね。実は、彼も同じ箇所を気にしていたんですよ。「どうしても気持ち悪いから直す」と事前連絡があったので、もしかして、という気持ちはありましたが本当にやってくれた。もっと小さいサイズで造ったときの経験を生かしたら、どんぴしゃだったとか。ものすごいプロ根性ですよね。そもそも、このスクエア形状を引き受けたのも、生産現場が信頼できるとわかっていたから。みんな本当に優秀なんです。結果的に最初に提案されたデザイン通り、いやそれ以上に美しく仕上がった。ほとんどすべての衛生陶器開発に関わった僕でも、ここまで感動した製品は初めて。いくら最新技術を使い機械化が進んでも、最後はやはり人。経験と知恵が不可能を可能にしたのだと、あらためて思いますね。

最後まで気になったふくらみ。見た目ではわからないレベルだ。

陶器製としては驚異的水準の平面形状に仕上がった最終試作品。

編集後記

美しい直線ラインをショールームで確かめてご満悦の白川さん。完成できたのを「いまでも奇跡だと思う」としみじみされていました。

今回の洗面ボウルは、実際に見てみるとその素晴らしさがわかるはず。シャープなラインもどこか温かみがあり、陶器ならではの良さを再認識しました。まさに機能性と美しさを両立させた「用の美」ですね。試作品の「わずかなふくらみ」だって、言われて見ても全然わからないほど。そんな小さなところまで完璧を求める姿勢にプロ根性を感じました。そういえば白川さん、モニターさんの家まで自ら新『サクア』を設置しに行ったとか。そこで撮った写真を工場でお披露目。「いいでしょ、みなさんが作ってくれたこの洗面ボウル」と、再度仲間たちと感激を分かち合ったそうです。家の中に置かれた姿を少しでも早く、苦労を共にしたみんなに見せたかったんでしょうね。白川さんが「一生に一度の傑作」と言い切る自信作、そのスタイリッシュな姿を、ぜひショールームで一度ご覧になってみてください。

この技術を搭載している商品は・・

- たっぷりの収納と、洗いやすい陶器製ボウル

サクア商品詳細を見る