Vol.21世界中の自動水栓が飛躍的に進化? 蛇口ひとすじの開発者の夢が形になった節水&節電を極める7代目アクアオート。Text:Yayoi Okazaki Photo:Hiromitsu Uchida

パブリック施設ではもうすっかりおなじみになった自動水栓「アクアオート」。水を自動で出し止めする電力を、水の流れで自己発電してまかなうエコな機種をTOTOが発売したのは2001年。さらには、発電機を水栓内に収めたオールインワンタイプの発売が2011年。その驚きの開発秘話はVOL.12でお伝えしましたが、この電源要らずのエコな自動水栓がより進化。吐水量が毎分3L→2Lと少なくなったのに、洗い心地の快適さはそのままに。また設置場所にも制限がなくなりました。この7代目アクアオートは4月から発売開始。日本のみならず世界中で節水&節電に貢献するはず。ただし全世界規模での普及品なだけに、想定外の困難も…。今回はグローバル機種モデルチェンジならではの難題に取り組んだ、自動水栓開発ストーリーをお送りします。

溝口 浩(みぞぐち・ひろし)

機器水栓事業部 水栓グローバル事業推進部 アクア電温開発グループ

2006年TOTO株式会社入社

2009年よりアクアオートの開発業務を担当

以来、国内・海外のアクアオート開発に携わる

Chapter 1

普及品だからこそ開発は地味?

今回、僕が開発を担当したアクアオートAタイプは、TOTOの自動水栓でもいちばんの普及タイプ。みなさんもその形を見ただけで、きっと自然に手を出されると思いますよ(笑)。国内でのシェアは5~6割を占め、海外でも幅広く販売されている。その9年ぶりとなるモデルチェンジを企画段階から任されたわけだから責任は重大。ただ、僕のチームリーダー・中尾さん(VOL.12を参照)が手掛けた「オールインワンタイプ」のように、最新技術を詰め込むわけではない。グローバル商品なので、海外の諸事情を考慮する必要もある。各方面からの要望を聞いてひたすら問題点を改善していく。普及品ならではの、いわば本当に地道な開発でした。

たとえば、発電機能部の見直しです。自己発電して必要な電力をまかなっているアクアオートですが、いままでのものは設置場所に条件がありました。それは1日に29回以上使用すること。使用人数が多いパーキングエリアや大きな商業ビルでは問題ないのですが、あまり人がいないようなパブリックスペースや、学校のように長期休暇がある施設だと、バックアップ用の電池が電池切れを起こしかねない。だから設置要望があっても応えられないことがあった。でも節水&節電に効果的なアクアオートはエコな時代の必需品。設置できない場所があるなんて本来許されない。そこで電子機器開発部の協力を得てさらなる省電力化を実現し、どんな場所にも対応できるように改良しました。

またメンテナンスや施工する方が、より楽に作業ができるような工夫も。具体的にいえばネジの数を減らす。いままでネジで止めていたコントローラーをワンタッチではずせるようにしたため、作業効率は格段にアップ。また前面からアプローチしやすいよう、レイアウトも変えました。発電機能部は洗面台の下という作業し難い場所に設置されていますから。このアクアオートはグローバル商品なので、どんな状況で作業するのかわからない。だから、なるべくシンプルにわかりやすい構造にすることを心がけました。ただしグローバル商品ならではの難しさに直面したのは、この次の段階でした。

旧型(右)と大きさは変わらないが、新型の発電機能部(左)はレイアウトを大きく変更。コントローラー(白い部分)を前面に配置した点に注目。

3Dプリンターで何度も部品を試作。溝口さんと3DCAD設計者の二人三脚でアイデアを徐々に煮詰めながらの開発だった。

Chapter 2

グローバル商品ならではの難題が次々に。

それは、日本とは異なるさまざまな事情や規制事項です。今回は「世界共通の機能部」をつくるという大前提があったので、海外拠点からの声を聞きながら開発作業を進めましたが、なぜそんな要望が出てくるのかが最初はわからない。自分たちで納得できないと開発が前に進められないので、本当に対処が必要なのか。その判断と調整に苦しみましたね。たとえば、アメリカから日本のようなサーモスタット機能*はいらない、もっと単純な水と湯のミキシング*だけでいいという要望が来る。でも日本にいると詳しい事情がわからない。結局、自分で行って確かめましたが、アメリカのビル内では湯の温度が調整されているので熱過ぎるお湯はそもそも来ない。なるほどと思いました。

また、食料品を扱う公共施設のみ最低15秒は水を流し続けないといけないとか、流量自体に上限がある場合なども。特にアメリカの州ごとにバラバラな規格には悩まされました。さらに、中国ではスマートなスパウト(吐水口)よりも、太いデザインの方が好まれるといった好みの問題まで(笑)。このあたりは普及品、それもグローバル展開している製品開発独特の難しさでしょうね。でも逆に言えば、それだけアクアオートが世界中で使われているということ。いまでは、海外に行っても、必ず洗面台の下を覗き込む不審者状態(笑)。苦労はしましたが、今後に繋がる良い経験をさせてもらったと思います。

※サーモスタット湯水混合水栓:温度調整ハンドルによって、あらかじめ吐水温度を設定しておけば、湯水の圧力、温度変動などがあった場合でも、湯水の混合量を自動的に調整し、設定温度の混合水を供給する機構を組み込んだ湯水混合水栓。

※ミキシング湯水混合水栓:一つのハンドル操作によって、吐水温度の調整ができる湯水混合栓。

ずらりと並ぶアクアオートの歴代機種。いまや海外でもおなじみで、特にアメリカや中国では高級機種としてホテル等に幅広く採用されている。

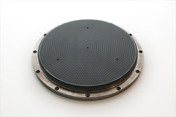

1984年発売の初代はセンサーが大きく(黒く見える部分)吐水量も毎分5L以上。31年後に誕生した7代目は吐水量2Lと大幅に節水できるように。

Chapter 3

「蛇口に賭ける青春」に悔いなし。

でも開発はこれだけでは終わりません。まだ最後の大問題が残っています。実は、今回のモデルチェンジでいちばん大きな課題だったのが、吐水量を毎分2Lタイプに統一すること。いままでは3Lと2Lの両モデルを販売し、お客様に選んでいただいていました。世の中の節水という流れを考えると、当然2Lが選ばれると思うでしょ? ただ現実は違う。2Lだと水流が細くて頼りない。そんな声があったんですね。もちろん2LタイプにはTOTO独自に開発した「ハイパー泡沫」を搭載して、洗い心地には十分配慮済み。でも不安があるならそこを改良しなければいけない。目指すのは、節水しながら見た目の貧相感をなくす。つまりしょぼくない水流(笑)で、実際の洗い心地も3Lタイプと同等の優れもの。水流の見た目は、吐水口径を広げることでクリアできても、その分空気の混入量を増やさないといけない。そのためには水の流路形状を複雑にする必要がある。でもそれもやりすぎると水圧が低い場所には設置できなくなる。そのバランスに苦しみましたね。試作品を何度も造って吐水させて微調整する。その繰り返しでしたが、洗い心地に関しては人の感覚頼り。そこをクリアできるかどうか。祈るような気持ちでした。

旧型3L(左)、旧型2L(中)、新型2L(右)を並べた装置。旧型2Lの水流がやや細め、両サイドはほぼ同等なのが比較するとよくわかる。

今回開発された新機種(右)は、吐水口が大きい。洗い心地に配慮して、水の流路形状や吐水口の形状にも新たな工夫が加えられている。

自動水栓はまさに「手のひらに載る」大きさ。とはいえ、節水に果たす役割は大きい。「ゼロから1を生み出す喜びは格別」と溝口さん。

そこで最終段階で「手洗い感」の比較実験を敢行。水はね、たっぷり感、水の広がり、吐水の見た目、水石鹸の落ち具合などを、旧型と比較して五段階評価。モニターさんの辛口意見も参考にしながら改善を続け、ようやく3Lタイプと「手洗い感」は同等だと評価されてホッとしました。結果的には空気混入量を約20%増やし、旧2Lタイプと同じ吐水流量のまま「手洗い感」も見た目も大幅に向上。ようやく「7代目アクアオート」と胸をはって呼べる商品が完成しましたが、あまりにも吐水状態を見続けていたので、いまではひと目で吐水量がわかるように(笑)。自社品の自動水栓なら品番まで即答できますよ。完全に自動水栓オタク化? でもそれは望むところ。確かに水栓は地味な製品かもしれませんが、僕は入社面接で「手のひらサイズの開発をしたい」と訴えました。大きな製品だと、そのごく一部の機能開発になりかねない。でも「手のひらに載るサイズ」だと、すべて自分が関われますよね。それだけに企画段階から立ち上げた初めての製品が「7代目」として、アクアオート31年の歴史に加われたのは感慨深い。これからももっと改善することがないか、追い求めて行きます。「蛇口に賭ける青春」に悔いなし、ですよ。

この技術を搭載している商品は・・

- 自分で発電する自動水栓

アクアオート商品詳細を見る

技術についてもっと詳しく知る

編集後記

溝口さんは33歳でアクアオートとほぼ同い年。先輩たちの涙ぐましい苦労が「歴代アクアオート」のモデルチェンジを見るとよくわかるとか。僕にももっとできることがあるはずと、熱く語ってくれました。

新婚旅行先のハワイでもアクアオートを発見して、「見ておいでよ」と奥様に声をかけたという溝口さん。やはり見知らぬ場所に、自分が関わった製品を発見したときの喜びは格別なんでしょうね。ただあまりにも苦労を感じさせない淡々としたお話しぶりに、クールな性格? そう思っていたけれど「手のひらサイズの開発が夢だった」という言葉を最後に聞いてなるほどと。溝口さんにとって、7代目アクアオートの開発はまさに夢の実現過程。苦労を苦労だと感じていなくても不思議じゃない。むしろ「試作品がこんなに重厚で立派な姿になって」としみじみ完成品を眺めていたように、夢への着実な歩みだったんでしょうね。どんな小さな製品でも見えないところまで手抜きをせず、最善を目指す日本人の美徳。その一端を「蛇口に賭ける男」溝口さんに見たような気がします。