Vol.22単なる蓋だと思ったら 大間違い? 目皿=蓋にまで驚きの配慮とこだわりが!「きれい除菌水」搭載 究極の節水小便器の秘密とは。Text:Yayoi Okazaki Photo:Hiromitsu Uchida

大間違い? 目皿=蓋にまで驚きの配慮とこだわりが!「きれい除菌水」搭載 究極の節水小便器の秘密とは。Text:Yayoi Okazaki Photo:Hiromitsu Uchida

2015年4月に発売された新・小便器は、節水しながら詰まりも抑制する画期的な製品。その開発秘話はVOL.20でご紹介しましたが、同機種のアップグレードモデルがこの11月に誕生。それがこの「きれい除菌水」を搭載した最新鋭の節水小便器です。標準洗浄水量平均0.8L/回を実現した究極の超節水型は、普及すれば大きくecoに貢献するはず。ただしその実現には、予想もしなかった困難が。それがトラップ(水溜まり)の蓋、目皿の存在でした… 節水と衛生性を両立させるために、開発者が苦しんだ目皿の難題とは? とことんディープな小便器開発ストーリーです。

渡邉 謙治(わたなべ・けんじ)

衛陶開発部

衛陶開発第二グループ

2007年TOTO株式会社入社

衛陶研究部で節水大便器の原理モデル作成等に従事。

2010年 衛陶開発部に異動。パブリック新製品の開発を担当。

2014年 電子機器開発部に駐在。除菌水関連業務を担当。

2015年2月に衛陶開発部に戻る。小便器新商品開発に従事。

Chapter 1

「きれい除菌水」は節水にも有効?

同僚の松中さんが中心になって開発した「自動洗浄小便器」は、本当に革新的な製品でした(VOL.20を参照)。「節水トラップ」や「インターバル排水管洗浄」など新たな技術の成果で、国内最小水量の1.2L洗浄を実現。この新・小便器にTOTO独自の「きれい除菌水」を搭載すれば、さらなる節水が可能になる? それを検証するプロジェクトが、実は松中さんの開発と同時進行していました。

僕はそのために社内の除菌水チームに駐在。現在大便器で使われている「きれい除菌水」(VOL.10を参照)を、いかに小便器で応用するか。その研究に没頭しました。というのも、大便器とは違い、パブリック用の小便器では再生水も使われる可能性がある。再生水を電気分解した「きれい除菌水」でも、水道水の場合と同等の除菌効果が発揮できるのか。また「きれい除菌水」はたしかに便器やノズルのキレイを長持ちさせるけれど、パブリック用小便器はよりシビアに節水性が求められる。トータルで水を減らさないと意味がありません。なので、いかに少量で最大効果を得られるか。さまざまな検証を繰り返しました。

たとえば吐水方法。ごく少量しか除菌水を流せないのなら、どんな吐水形状にするか。できれば、ぼたぼたじゃなくて、すすーっとスプレッダー(洗浄水の出口)側面から小便器の内部壁面に添う形で流れるようにしたい。それも過去の使用状況を記憶させ、使用の少ない時間帯を狙って6回に分けて流す。トラップ(水溜まり)を長時間「きれい除菌水」で満たせれば、そこで菌を抑制してトラップ周りの汚れや臭いを防げますからね。すると洗浄水が少なくても、従来同様の衛生性を維持できるはず。そのために除菌水用の弁を新たに開発してもらうことになり、これで目標だった0.8L洗浄が実現できる。そう確信できた段階で、僕は小便器チームに戻りました。ところが、そこで思ってもいない難問が待ち受けていたのです。

試行錯誤の末に完成した「きれい除菌水」独特の吐水形状。クモの脚のように広がる形状がユニーク。右の洗浄水の形状と比較すると違いがよくわかる。

新・小便器での洗浄水の吐水形状。少量の水でも深くえぐれた小便器内の汚れをくまなく落とせるように工夫されている。

Chapter 2

床置式の目皿に問題発生!

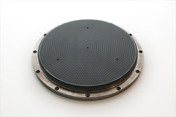

床置式小便器はトラップが直接排水管につながっているので、目皿と呼ばれる蓋が欠かせない。着脱式なので中の掃除がしやすいというメリットも。

それは目皿の存在でした。目皿というのは、トラップを覆う蓋状の部品。着脱式になっていて、持ち手が付いている。小便器でも床置タイプ特有のものです。トラップの構造が壁掛式とは違うんですね。ちょっと説明しますと、小便器には壁掛式と床置式の2種類があって、いまの主流は圧倒的に壁掛式。その理由は床が掃除しやすいから。便器の下まで、さっとモップで拭き掃除ができるので、日々の清掃で臭いの発生を防ぐことができる。トイレの臭いのいちばん原因の1つは、飛び散った尿が床にしみ込んだ結果ですからね。だからTOTOでは壁掛式をお薦めしているし、新・小便器でも松中さんが壁掛式をまず開発した。ただ床置式から壁掛式にリモデルすると、工事が大掛かりになってしまう。マイナーになったとはいえ床置式にもニーズがある。なのに今回の新・小便器の形状だと、洗浄水で目皿全体を洗えないことが判明したのです。

旧型だと小便器内が平な形状で洗浄水が幅広く流れます。だからこれまで誰も目皿のことなど気にしてなかった。つまみ付きの単なる蓋という感じ(笑)。でも今度の新製品は超節水型なので、そもそも洗浄水が少ない。しかも便器内部が深くえぐれたデザインなので、洗浄水が目皿の真ん中に集中してしまう。たかが蓋とはいえ、洗い残しが少しでもあると絶対まずい。衛生性が保てないと大問題ですからね。となれば、目皿の形を変えなければならない。それを2ケ月弱でどうにかしろと言われて。えらいことになったと調べてみると、目皿の改良なんて社内の誰もやったことがない。だから最初はどこを変えればいいのかもわからない。でも一人で粘土をこねて、目皿の原理モデルを何個も造っているうちに、徐々におもしろくなってきて。実験室の新・小便器の前に座り込んで、原理モデルに塗った赤インキが洗浄水でキレイに落ちるかどうか。毎日夢中になって実験を繰り返しました。結局、鍵となったのは、目皿の上半分の形状。少しだけ折り曲げて、目皿全体に洗浄水が行きわたるように工夫。赤インキがささーっと流れ落ちたときは、「よっしゃー!」と叫びたかったほど。ようやく性能的にOKという形ができあがってホッとしましたが、本当の苦労はそこからでした。

原理モデルは20個以上造ったとか。粘土で微調整し、アルミテープや透明舗装で目皿表面の滑らかさを再現してから、赤インキ実験を繰り返した。

着脱式トラップの構造モデル。水を溜め、その上に目皿をかぶせて排水管と人がいる空間を遮断。臭いを遮断すると同時に物が内部に落ちることも防ぐ。

Chapter 3

美しさにもこだわった「目皿革命」。

というのは、デザイン的なダメ出し。これが本当にきつかった。目皿って小便器の底の蓋、誰もまじまじとは見ませんよね。正直そうは思ったものの、TOTOはもともと衛生陶器会社。重かったり、割れたりというリスクを避けるために、ずいぶん前から目皿は樹脂性でしたが、できるだけ陶器製小便器と違和感がないように形はもちろん光沢まで工夫する。それが独自のこだわりなんです。それからは再び試作と赤インキ実験の繰り返し。ごく微妙でも形状を変えたら性能実験をイチからやり直さないとダメ。便器にはめたときの見栄えと性能を両立させるのは、想像以上に大変でしたね。ただ開発者なら最後まで責任を持って仕上げるのは当たり前のこと。取っ手の形を変え、カーブの稜線も消し、曲面だけで構成したシンプルで艶のあるフォルムにして、ようやく合格点をもらいました。いまは「目皿革命」を成し遂げた気分です。

いかにも取っ手付きの蓋といった印象のある旧型・床置式小便器の目皿。小便器自体も幅広で内部も平だったことがよくわかる。

スリムになった新・小便器は尿はね防止のために、小便器内部が深くえぐれている。この形状変化に対応することが「目皿革命」につながった。

これで、床置式小便器でも「きれい除菌水」搭載0.8Lの超節水型タイプを揃えることができた。松中さんの成果と「きれい除菌水」のコラボで、最強の節水小便器の誕生です。飲食店など小規模なパブリックトイレは床置式が多いのですが、これでリモデルしやすくなるはず。節水に貢献すると思いますよ。ただいくら節水できても、清潔であることが大前提。洗浄水が流れたあとに目皿全体が美しくぬれているのを見るとうっとりします(笑)。もちろん僕以外誰もそんなことは気にしないし、見てもいない。でもそれでいい。納得できる製品を世の中に届けられる。それだけで満足です。これからもecoはもちろん、誰もが気持ち良く使える清潔な小便器を開発していこうと思います。

完成した新・小便器の床置式(左)を感慨深げに見つめる渡邉さん。右の旧型よりもスリム&スタイリッシュで使いやすそうなのが一目瞭然。

今回の主役「新節水目皿」に注目! 陶器製小便器の雰囲気と違和感のない質感で、性能的にも優れた美しいフォルムに進化した。

この技術を搭載している商品は・・

- ふたつの新機能搭載!

自動洗浄小便器商品詳細を見る

技術についてもっと詳しく知る

編集後記by Yayoi Okazaki

最初は寡黙だった渡邉さんも、目皿の話で俄然ヒートアップ。TOTOで初の

「目皿革命」を、誠実に熱く語ってくれました。

完成した「新節水目皿」は本当 に美しい! 細面の女性用仮面にも似たオブジェのようです。まさに「細部に神は宿る」。洗浄水は人が立ち去ったあとに流れるので、この目皿がぬれて輝く様子を使った人は見られない。「でも次の人が気持ち良く使えますよ」と渡邉さん。節水と同時に、衛生性、使う人の快適さを損ねてはダメという強い思いが印象的でした。そのためにも男性の方々は、一歩前に出る気持ちをお忘れなく。目皿の光沢まで開発者は心血を注いでいるのだから、床を汚さないようにしたいですね。もともと“朝顔”と呼ばれる小さな壁掛式だと子どもが使いづらいという理由で、大きな床置式が普及したのだとか。いま主流の壁掛式は高さも低く、誰もが使いやすいように工夫されている。小便器にも歴史あり。開発者の知恵と努力で進化し続けてきたのですね。