2022年 夏号

プロトタイプの野心 NEXT PROTOTYPES

すべての人に質のよい住宅を。

住宅を量産することは、人類にとってのひとつの目標でもあった。

近代の技術はその可能性を感じさせ、プレファブリケーションによる建築生産の萌芽が生まれた。

日本においても戦後の深刻な住宅不足が量産に取り組むことで解消した歴史がある。

その際、一つひとつの住宅をすべてゼロから考えるのではなく、量を担うためのプロトタイプ(標準)が力をもった。

今は、むしろ住宅は飽和している時代だが、現代建築家のプロトタイプへの取り組みが目立っている。

なぜか。デジタル技術の飛躍的な向上が、新たなプロトタイプの門戸を開いたのか。

リノベーションに適したプロトタイプが出てきたということなのか。

未来の住宅生産を担おう、という野心あるプロトタイプを紹介していく。

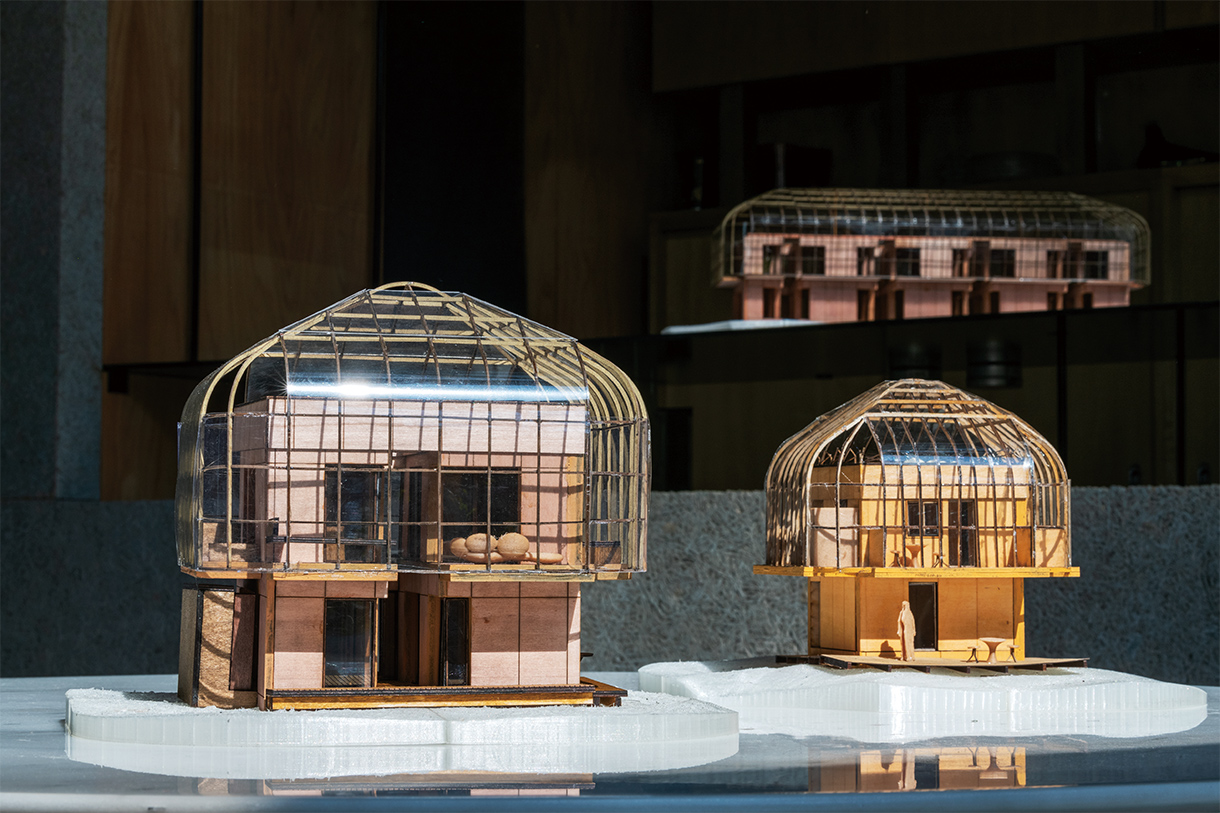

表紙/「クロスオーバーハウス」の模型。

表紙撮影/桑田瑞穂