Vol.30壁掛大便器セット・フラッシュタンク式~対談編。

緊密な協力体制と真摯なせめぎあいから生まれたエコでコンパクトなパブリック用壁掛大便器セット。Text:Yayoi Okazaki Photo:Hiromitsu Uchida

最近パブリックトイレで急増中なのが「壁掛タイプ」の大便器。便器と床のあいだに空間があるので掃除がしやすく、ブース内のキレイを保ちやすいのが最大の特徴です。しかしいままでの壁掛大便器は給水管直結の「フラッシュバルブ式」がほとんど。流す水の量を大小選べる「タンク式」とは異なり、大用の水量しか流せません。一方、節水性に優れた「タンク式」は大勢の人が次々と連続洗浄するのには向いていない。このジレンマを一挙に解決したのが、2016年2月に誕生した「壁掛大便器セット・フラッシュタンク式」。パブリック用大便器の決定版ともいえるTOTOの自信作ですが、その実現にはさまざまなハードルがあり、便器・タンク・ライニング3部門の連携が欠かせませんでした。今回は各部門から3人の開発者に集まっていただき、対談形式で開発秘話をお届けします。

-

丸山 貴広(まるやま・たかひろ)

衛陶生産本部 衛陶開発第一部 衛陶開発第二グループ

- 2012年 TOTO株式会社入社

入社後、1年間衛陶製造部で大便器の成形業務を担当。 - 2013年 衛陶開発第二グループに異動。パブリック新商品の開発業務を担当。

今回は大便器の排出性能を作りこみ、大便器の形状設計などを担当。

- 2012年 TOTO株式会社入社

-

末永 光宏(すえなが・みつひろ)

衛陶生産本部 衛陶開発第二部 サニタリーバルブ開発第一グループ

- 1990年 TOTO株式会社入社

入社後、千葉TOTO技術課、生産技術課、長野営業所を経て - 1999年 から茅ケ崎研究所にて排水搬送、大便器の新規機構要素を研究。

- 2002年 から小倉本社、小倉第二工場にてサニタリーバルブ開発に従事。

今回はフラッシュタンク内のスロート部初期検討、停電操作レバー開発などを担当。

- 1990年 TOTO株式会社入社

-

島野 晃輔(しまの・こうすけ)

トイレ空間生産本部 トイレ空間パブリック商品開発部 トイレ空間パブリック商品開発第二グループ

- 2002年 TOTO株式会社入社

入社後、TS(トイレシステム)開発部門でTS製品の設計開発を担当。

TS開発部門がトイレ空間開発部門に変わり、パブリックトイレ空間開発に7年従事。 - 2011年 からウォシュレット開発第二部、パブリック商品企画部を経て

- 2015年 にトイレ空間パブリック商品開発部に復帰。

今回は専用ライニングの開発設計とともに、各器具の取り合い調整を担当。

- 2002年 TOTO株式会社入社

Chapter 1

エコな壁掛式大便器へのハードルは250mmと40mm?

――この製品は業界初の「フラッシュタンク式」(VOL.17参照)の壁掛大便器セットだと聞いていますが。

今回のプロジェクト概要を説明する島野さん(右)と末永さん(左)。

島野晃輔さん:順序としては、まず「フラッシュタンク式」という新洗浄システムが開発されました。これを搭載して2014年に発売した床置き大便器が好評でしたので、次は「壁掛タイプ」を造りましょうと。それが今回のプロジェクトです。今はパブリックトイレの主流は壁掛大便器ですからね。配管などはライニングに収納しているので、狭いブースでもすっきり見えるし清掃性も高い。このライニングの内部設計やシステム全体の調整を僕は担当しましたが、ライニングは奥行きが250mm絶対必要なんです。配管の太さから来る制約ですが、どうせこの寸法が必要ならばタンクもそのなかに収めたい。フラッシュタンクはコンパクトなので、サイズ的には問題ないだろうとは思いました。もし1mmでも入らなかったら…。

末永光宏さん:タンク担当の僕たちが大変なことに(笑)。最初から設計し直すことになるでしょうね。これもフラッシュタンクの開発時に、中村さん(VOL.17参照)と一緒に極限まで小さなタンクを目指した成果です。「フラッシュタンク式」はタンクが小さいだけではなく、連続洗浄が可能な「フラッシュバルブ式」と節水性が高い「タンク式」の長所を併せ持つ画期的なエコ発明。壁掛大便器とフラッシュタンクを組み合わせられれば、お客様に喜ばれるパブリックトイレの新定番になるはず。実際、従来の「フラッシュバルブ式」に比べると、今回の壁掛大便器は約59%の節水ができるようになりました。

フラッシュタンク式の説明をする末永さん(右)と丸山さん(左)。

丸山貴広さん:しかも従来の壁掛大便器よりもコンパクト。洗浄水が少ないうえにサイズダウンまで求められて苦しんだのが便器担当の僕たちです(笑)。以前の機種は前出(まえで・壁から便器の先までの長さ)寸法が590mmだったのに、今回は550mmが目標。わずか40mmですが、この40mmには泣かされました。でも便器のサイズダウンは多くのお客様のご要望だと聞いたので、なんとしてもやりとげたい。それでなくても床から浮いた形なので便器には強度が求められますし、そんな訳で今回もゼロから便器の設計をやり直すことが最初から決まっていたんです。

Chapter 2

壁の中にフラッシュタンクが収まらない!?

――となると、いちばん大変だったのは丸山さん? フラッシュタンクを壁に収めるだけだから、便器は関係ないのかと思っていました。

フラッシュタンク内の設計図。構造が複雑なことがよくわかる。

丸山:いちばん大変というか、便器は陶器なのでちょっと特殊なんです。樹脂の部品とは違って試作や修正に時間がかかる。今回のプロジェクトをスタートさせたのも、3人の中では僕がいちばん早かったはず。それでも開発期間が2年弱と聞いて、けっこうカツカツだなと感じました。便器の水の流れは本当にデリケート。どのくらいの流量や勢いの水が送られてくるかで性能が左右されてしまう。タンクの位置が微妙に変わっただけでも影響を受けるんです。しかもこの壁掛大便器は、洗浄方式がフラッシュバルブからフラッシュタンクに変わってしまう。節水しながらも排出や洗浄性能を向上させたいという一念で、タンク側にもずいぶん協力していただきました。

末永:タンクと便器は一心同体ですからね。ベースとなるフラッシュタンクが完成していたので僕らはまだ気が楽でした。だから今回は便器側で出来なかったことをタンクが手伝ってあげる感じ。ちょっと部品を足して流量を微妙に調整したりとか。ただ、便器との調整以外にも、ライニングに格納する件で島野さんからも要求が来る。便器とライニング、両方の要求に応えるために奮闘しました。だからライニングにタンクが入らないかもという連絡が島野さんから来たときは慌てましたね。

タンクが無事に収まったことで新製品開発は大きく前進した。

島野:奥行きが決まっているライニングに、どうタンクを入れ込むか。これが大きな課題でした。給水管や排水管とのからみもあり、実際にスタートしてみるとタンクがそのままではうまく入らない。サイズ的には問題がなくても、給水管の穴の位置がずれるとか、大便器の荷重を床面で支えるフレームからはみ出すなどの問題点が出てきたんです。だからといって、便器までサイズダウンを試みているのに、ライニングを厚くすることはありえない。そこで、タンクでどうにかならないかなと。

末永:そう言われても小さなタンクの中は部品がぎっしり詰まっていますし、いまの性能を維持するためにも基本的な構造は絶対変えられない。フラッシュタンクはものすごく緻密な計算で成り立っているんです。“タンクの左右を逆にする”という中村さん(フラッシュタンク開発者)の凄いひらめきで、なんとか喧嘩もせず新規開発にもならず、平和にクリアできて本当に良かった(笑)。だから通常はタンクの右側にあるレバーがこの製品では左側にある。壁の中なので使う方には見えませんが。

Chapter 3

――今回のプロジェクトでいちばん大変だったのはどの段階でしょうか。

――今回のプロジェクトでいちばん大変だったのはどの段階でしょうか。

便器のサイズダウンに苦しみつつも最善を尽くした丸山さん。

自作の模型で壁掛式大便器特有の構造と流路を説明してくれた。

島野:そういえば、丸山さんとは、ずいぶんやりあったよね。

丸山:排水ソケット(便器の排水管接続部)の件ですね。でもこれも便器のサイズダウンのため。壁掛大便器内の流路はいったん上がってから横に抜ける形になっていますので、前出寸法が40mm短くなると水が流れる角度もその分だけ急勾配になる。すると、汚物を排出する性能がどうしても悪化してしまう。それでも試行錯誤の成果で汚物排出性能維持の目途は立ちましたが、やはり40mm削減のすべてを陶器で対応するのは難しい。そこで排水ソケットを新たに設計し直し、前出寸法550mmを達成するのがベストという結論になりました。もちろん便器側はお願いする立場なので、こういうのはどうですかと、自分で設計案を作って島野さんの部署まで持って行きました。

島野:同じ役割なら部品は共通設計のものを使うのが原則。長い目で考えるとその方がいい。だからつっぱねても良かったのですが、便器側の大変さもよくわかる。ものづくりの現場はそんなせめぎあいの連続ですね。最終的に丸山案を元にこちらで排水ソケットを設計し直して完成させましたが、それは便器のサイズダウンが今回の大きなミッションだったから。やはりお客様の要望はなによりも優先させないと。それにこの新しい排水ソケットで、メンテナンスをする人も楽になったんです。

丸山:便器横にあった掃除口を排水ソケットに設けると、立ったままの楽な姿勢で大丈夫。いままでは狭いブース内で膝をつき、覗き込むような姿勢でしたので。

プロジェクト全体の調整役として数々の決断を迫られた島野さん。

島野:そのために、これまでは便器の掃除口設置側にあえて余裕を持たせるようにブースを設計してもらっていました。それをライニングの中、便器の後ろ側に持ってくることでトイレ空間も効率的に使える。メンテナンスをする人はもちろん、お客さまにも喜んでもらえる製品に仕上がった。いまのTOTOでいちばんコンパクトなパブリック用大便器が完成したわけです。あとは、もう少しタンクが小さくなればいいんだけど(笑)

末永:いやそれはちょっと…。僕にそれを言わないでください(笑)

編集後記by Yayoi Okazaki

「このフラッシュタンク式がこれからのプラットフォームになる」と開発者の中村さんがおっしゃっていたのは、こういうことなのか。2年たってようやく納得できました。「壁掛タイプ」も完成し、エコなパブリックトイレはこれからもきっと増えるはず。今回は対談だったので、ライブ感あふれる開発秘話がうかがえました。ちなみに「フラッシュバルブ式」の原型は、昔よく見かけた靴べら型のレバー。最近見かけないと思ったら、センサーや押しボタン操作に変わっていたのですね。また「ライニング」とは、壁掛大便器後方にある壁のような出っ張りのこと。荷物置き場ではないとわかって驚きました。無意識に利用しがちなパブリックトイレですが、気を付けて観察するとなかなか興味深いですよ。次回は3人それぞれの個人編。フラッシュタンク開発秘話のVOL.17も、ぜひ併せてご覧ください。

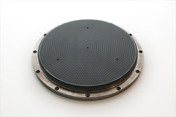

ライニング前面のパネルをはずした状態。便器を支えるフレームや配管とともにフラッシュタンクが見事に収まっている。

この技術を搭載している商品は・・

- 新洗浄システム「フラッシュタンク式」を採用

壁掛大便器セット・フラッシュタンク式商品詳細を見る