Vol.31壁掛大便器セット・フラッシュタンク式~個人編。すべてはお客さまのために、という思いは同じ。革新的な新製品に挑戦した三者三様の打ち明け話。Text:Yayoi Okazaki Photo:Hiromitsu Uchida

前回は、「壁掛大便器セット・フラッシュタンク式」を完成させた3人の開発者の対談形式でお送りしましたが、今回は3人の方それぞれの思いを個別にうかがい、気兼ねなく存分に語っていただきました。キャリア、苦労した点、個性もさまざまな3人ですが、今回の新製品に対する熱い気持ちは同じ。三者三様の開発ストーリーをご紹介します。

-

丸山 貴広(まるやま・たかひろ)

衛陶生産本部 衛陶開発第一部 衛陶開発第二グループ

- 2012年 TOTO株式会社入社

入社後、1年間衛陶製造部で大便器の成形業務を担当。 - 2013年 衛陶開発第二グループに異動。パブリック新商品の開発業務を担当。

今回は大便器の排出性能を作りこみ、大便器の形状設計などを担当。

- 2012年 TOTO株式会社入社

-

末永 光宏(すえなが・みつひろ)

衛陶生産本部 衛陶開発第二部 サニタリーバルブ開発第一グループ

- 1990年 TOTO株式会社入社

入社後、千葉TOTO技術課、生産技術課、長野営業所を経て - 1999年 から茅ケ崎研究所にて排水搬送、大便器の新規機構要素を研究。

- 2002年 から小倉本社、小倉第二工場にてサニタリーバルブ開発に従事。

今回はフラッシュタンク内のスロート部初期検討、停電操作レバー開発などを担当。

- 1990年 TOTO株式会社入社

-

島野 晃輔(しまの・こうすけ)

トイレ空間生産本部 トイレ空間パブリック商品開発部 トイレ空間パブリック商品開発第二グループ

- 2002年 TOTO株式会社入社

入社後、TS(トイレシステム)開発部門でTS製品の設計開発を担当。

TS開発部門がトイレ空間開発部門に変わり、パブリックトイレ空間開発に7年従事。 - 2011年 からウォシュレット開発第二部、パブリック商品企画部を経て

- 2015年 にトイレ空間パブリック商品開発部に復帰。

今回は専用ライニングの開発設計とともに、各器具の取り合い調整を担当。

- 2002年 TOTO株式会社入社

Chapter 1

汚れにくい便器はプラスαの心意気から。~丸山 貴広さん(大便器開発担当)

すっきりと美しくコンパクトな便器に満足気な丸山さん。

僕は入社5年目ですが、大便器の開発はこの製品で2度目。前出(まえで)寸法590mmのフラッシュバルブ式壁掛大便器は、開発配属直後に携わった製品です。また大便器側面にある“覗き込む”掃除口でも、僕が部品を造ったものがある(笑)。いまでもトイレで確認してしまうほど愛着がありますね。だから今回のプロジェクトに参加できて本当に良かった。自分が初めて携わった製品の後継機種ですし、コンパクトにするだけじゃなくてプラスα、より良い製品にしたい。そう思って開発に挑みました。

コンパクト化の過程で掃除口の位置は改善できましたが、もう1つ目指したのが、大便器では最も大切な洗浄性能の向上。というのも、自宅なら便器が汚れてもすぐに掃除できるけれど、外のトイレだとそのまま。“汚れたパブリックトイレは使いたくない”というお客さまの声に共感したからです。そこでトルネード洗浄の吐水口とボウル面の形状を変更。すべての水がボウル面を通るようにして、付着した汚れをしっかり洗えるように工夫しました。それもただ水が回るだけじゃダメ。回ることにエネルギーを使い過ぎると、汚物を排出する力が足らなくなってしまう。どのくらい水を旋回させると効果的か。実験と検証が大変でしたが、狙い通り汚れが落ちやすい大便器に仕上がりました。

掃除口も不用意に落としたモノなどが詰まったときの非常用なので、使われる機会はそうはないはず。でもメンテナンスをする人への配慮はやはりしておきたい。そもそもTOTOの便器は普通の使い方だと詰まりにくいように出来ているんです。入口部分が奥よりも狭い造りで、これは特許も取ったTOTO独自の工夫。性能向上も大切だけど、使う人のことを考えたひと工夫が僕の思うプラスαです。パブリックトイレは家庭のトイレと比べると何が起きるかわからない。それが難しさでもあり、やりがいにもつながります。今回の便器のコンパクト化も、すでにお客さまから喜びの声が届いていますが、僕たちの苦労もお客さまあってのこと。わずかでもコンパクト化に貢献できたことでその苦労もむくわれたと思います。

便器側面にある従来の掃除口。モノが詰まったときはここから覗き込むように器具を入れて詰まりを取り除いていた。

今回の便器では排水ソケット(グレーの蛇腹型部品)に掃除口(つまみのある部分)を設けたので楽な姿勢で作業ができる。

Chapter 2

小さな部品が大きな成果に結びつく。~末永 光宏さん(タンク開発担当)

新たに考案した「停電時洗浄レバー」のリングを引っ張る末永さん。

僕たちの仕事は、タンク内部など便器周りの部品を造ること。サニタリーバルブ開発、略してSV(笑)。基本的には求められたものを造る。職人っぽいというか、本当の裏方ですね。でもそれがないと製品が成立しないという大事な部品ばかり。車でいえばエンジンを造っているようなものです。そういえば、ウチの会社ではタンクのことをエンジンと呼びますね。大便器の性能を生かすも殺すもタンク次第。いかに便器側が望む水量や勢いで水を送り出すことができるか。そのためならどんなことでもする。それが基本的なスタンスです。

フラッシュタンクは電気を使わずに、水流を制御しているのが特徴です。自動洗浄タイプでも、ウォシュレット用のコンセントさえあれば節水トイレに改修できますし、一般的な15A給水管が利用できるので、いままで壁掛大便器にしたくてもできなかったトイレにもこの製品なら導入できる。今回は便器が新規開発だったので、フラッシュタンク内部も色々といじりました。たとえば流量の微調整。便器の吐水口を変更したので、水に勢いがありすぎると便器の上から飛び出してしまう。その調整用部品を丸山さんと協力して造りました。ものを造ること自体が好きなのであれこれ工夫するのは楽しかったですね。

工夫といえば、今回僕が手掛けた「停電時洗浄レバー」がまさにそう。いままでのフラッシュバルブ用だと押しボタン。でもフラッシュタンクはレバーを回転させるので、ボタンだとものすごく出っ張ってしまう。そこでリングを引っ張る形式にしましたが、難しかったのが通常はレバーの動作を邪魔してはいけない。でもいざというときは間違いなく使えるようにするということ。震災時などを想定して、なるべくシンプルでアナログな造りにし、ワイヤーを引くと「勾玉」のような形の部品でレバーを押す構造にしました。単純な仕掛けですが、ここにたどり着くまでは試行錯誤の連続でした。このレバーはオプションですが、そんな目立たないものでもきちんと造っていることをわかってもらえるとうれしい。小学生の息子にも「小さな部品でも大切な役割があるんだよ」といつも言い聞かせているんです。

中央のタンクレバーを勾玉のような部品で回転させる仕組み。普段は干渉しないのに非常時の際は確実に作動するように工夫してある。

「停電時洗浄レバー」の模型。まずは使えそうな既存部品を探すところから始めて、足りないものを新規に設計し直した。

Chapter 3

コンパクト化にこだわった理由とは。~島野 晃輔さん(ライニング開発・全体調整担当)

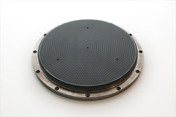

ライニング内のフレームは便器+立ち座り時の荷重に耐えられる。

入社当時、僕の部署は「トイレシステム」という名前で、その頃は出来上がった製品を組み合わせるだけ。それが「トイレ空間開発」という名前に変わり、より主体的に開発全般に関われるようになりました。今回はライニング内部の設計もあったので、プロデューサーというよりは三位一体な感じでしたが、丸山さんや末永さんのような人たちは本物のものつくりのプロ。僕はトイレ全体を見据えるというか、現場での施工やお客さまの要望も考慮しながらシステムの調整をする。お互いを活かし尊重しながら、良い仕事ができたと思います。

パブリックトイレは基本的にオーダーメイドなんですね。ビルの場合でも同じ形は1つもないじゃないですか。施主の方の事情や要望を聞きつつ、現場に合わせて提案し場合によっては設計もする。ウチの部門にはそういう部署があるので、お客さまの要望に関しては、開発部門では僕らがいちばんわかっています。いまはとにかくコンパクト化を求められる。大便器だけじゃなくて小便器も洗面ボウルもそう。洗面ボウルは鏡に近いほど化粧がしやすいという理由もあるけれど、やはり省スペースが目的。床面積は限られているのだから、トイレよりは本業部分にスペースを割きたいと考えるのは当然でしょう。また清潔で快適なトイレというのはどんな方も共通の願いです。ここ10年、大便器も小便器も「壁掛けタイプ」が主流なのは、そういう事情から。しかもこの製品なら「フラッシュタンク式」なのでエコ。そこにプラスして、従来品よりコンパクトですよとアピールできるのは、本当にポイントが高い。まさにお客さまが求めていた製品が出来たと感じています。

今回の仕事で悩んだ点は、やはりフラッシュタンクの収納です。タンクとしては極めて小さいとはいえ、ライニングに収めるには大きい。壁掛大便器は設置の際、高さが調節できるように設計してあります。たとえば車椅子から乗り移りやすい高さとかってあるじゃないですか。だから、それに合わせてタンクも上下しないと水の勢いが変わってしまう。便器とタンクの関係性を保つレイアウトが簡単にできるように、空間的な余裕がもう少し欲しかったですね。でもみんなのおかげで、性能的には頂点と自負できるパブリック用大便器になりました。すっきりと美しく見えて拭き掃除もしやすいようにと便器のサイドカバーも標準装備なので、ぜひ多くの方に使ってもらいたいです。

フラッシュタンクは床置きタイプ(右)で見るとコンパクトさがよくわかる。そのタンクをライニングに収めたのが今回の壁掛タイプ(左)。

ライニング内に収納されたタンク。ライニング内に配置される各種配管を避けるためにタンクは上方に配置されている。

この技術を搭載している商品は・・

- 新洗浄システム「フラッシュタンク式」を採用

壁掛大便器セット・フラッシュタンク式商品詳細を見る

編集後記by Yayoi Okazaki

開発の節目ごとに飲み会を開催して連帯感を高め合ったとか。満足できる新製品を完成させただけに、みなさん笑顔が晴れやかでした。

この製品は、どうしても3人の開発者に話を聞いてほしい。そう取材前に言われたときは、なぜだろうと思いましたが、その理由がいまならよくわかります。そういえば、過去にお話を聞いた開発者の方々も、みなさん口々に関係部署や実験に協力してくれた方への感謝の気持ちを述べられていたなと、改めて思い出しました。今回の「個人編」では、対談の際には言えなかったことを話してもらいましたが、三者三様の視点や個性の違いがありながら、やはり開発者魂というか、どこかしら似ているのがおもしろい。1つの新商品誕生の陰に、どれだけ多くの人のパワーが注ぎ込まれているか。それを実感できる貴重な体験でした。