多様な他者とともに生きる未来へ

大阪・関西万博 休憩所4

2025.8.8

建築を自然のなかに「編み込む」試み

大阪・関西万博 休憩所3

2025.8.8

浮かぶ石がつくる日影

大阪・関西万博 休憩所2

2025.8.8

多様なものが隔たりながらもつながって群となる

大阪・関西万博 トイレ8

2025.8.1

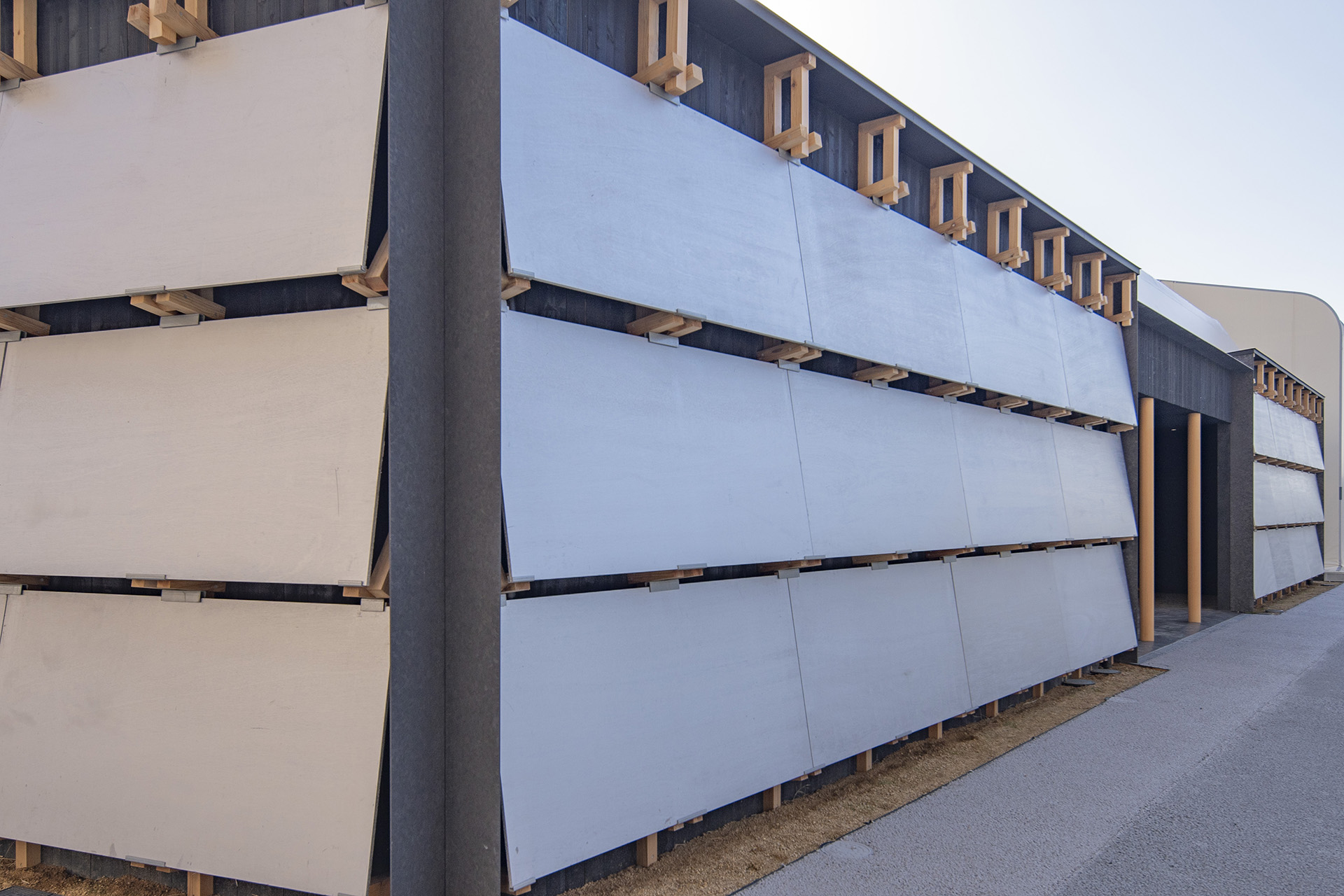

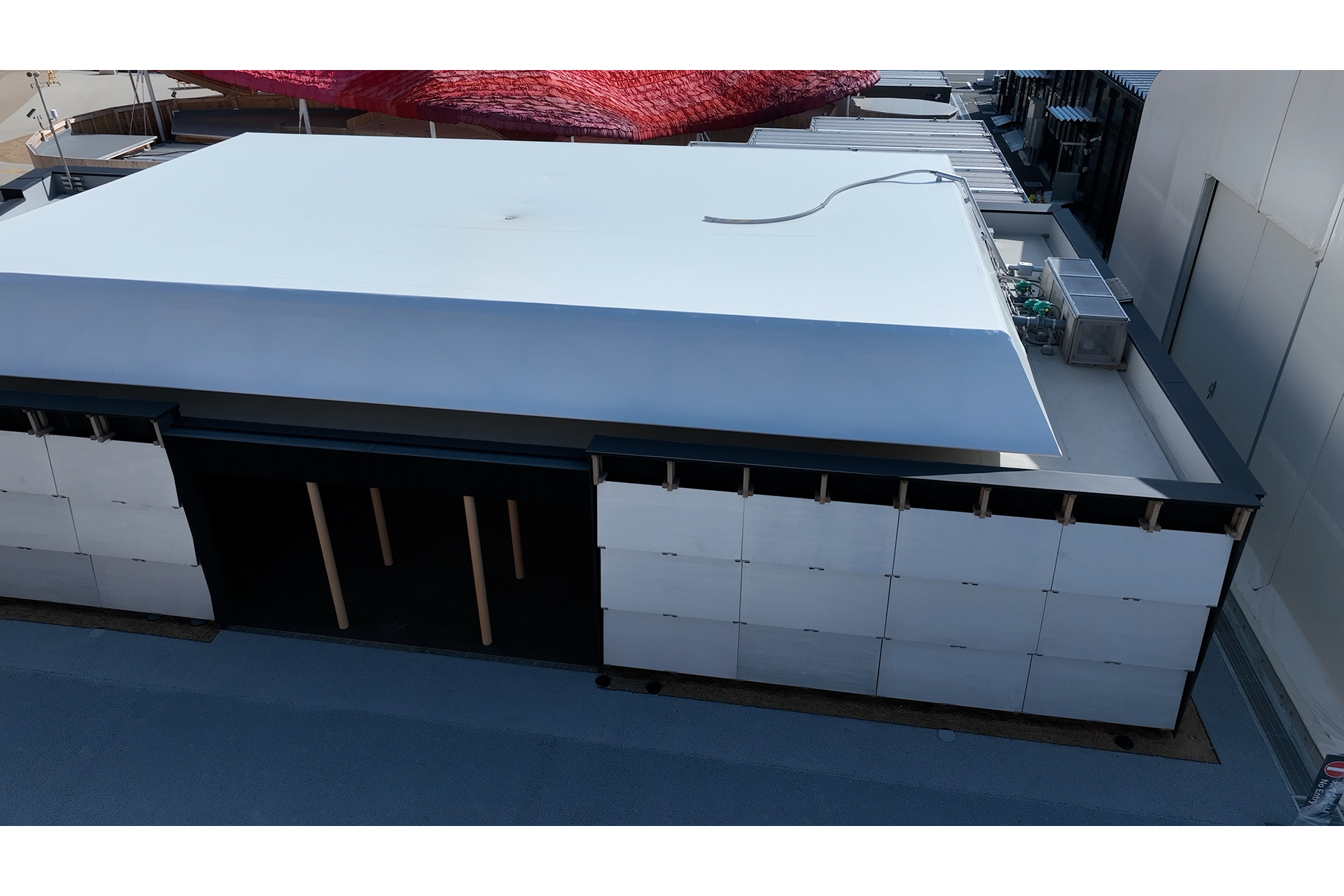

うねる半透明のパネルで蜃気楼のように

大阪・関西万博 トイレ7

2025.8.1

水と人が多様に出会えるトイレ

大阪・関西万博 トイレ6

2025.8.1

万博終了後を見据えたメタボリズム建築

大阪・関西万博 トイレ5

2025.7.24

自然のなかにいるような状況を最新技術でつくり出す

大阪・関西万博 トイレ4

2025.7.24

空気膜構造が人と自然と未来をつなぐ

大阪・関西万博 トイレ3

2025.7.24

歴史的な「巨石」から未来を考える

大阪・関西万博 トイレ2

2025.7.17

自然との共生に思いを馳せる挑戦的なトイレ

大阪・関西万博 トイレ1

2025.7.17

柔らかな屋根が大らかに包む

大阪・関西万博 休憩所1

2025.7.17

ユニバーサルデザインの新しい形を提示

大阪・関西万博 日本館

2025.6.24

移動の魅力とおもてなしの心を伝える

Osaka Metro 中央線 夢洲(ゆめしま)駅

2025.6.20

多様な人を招き入れる機能的な空間

大阪・関西万博 EXPOホール「シャインハット」

2025.5.23

誰もが使いやすい、ミライのトイレ

大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン

2025.5.23

日本のトイレ文化の今と未来を体感

大阪・関西万博のトイレ取材レポートを随時公開

2025.4.25